|

|

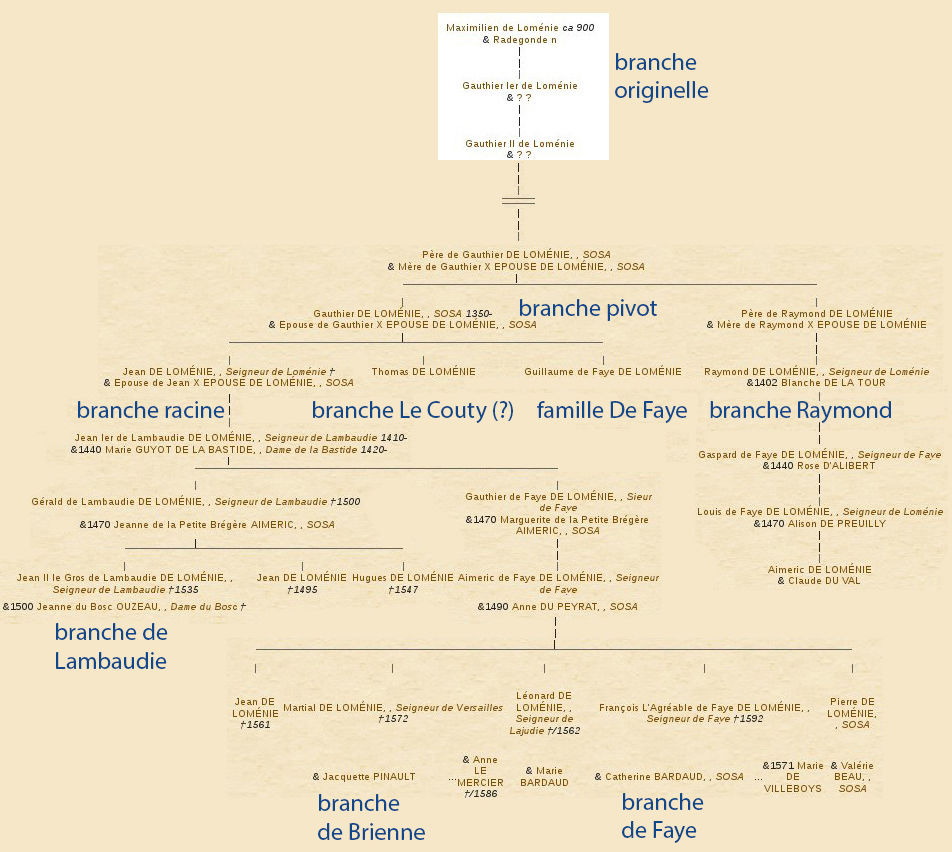

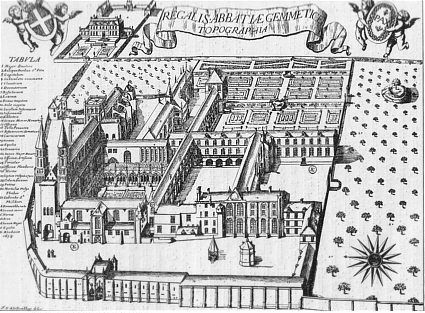

Originaire de Flavignac, en Haute Vienne, la famille De Loménie a, par l'une de ses branches, une brillante histoire, mais ses débuts restent parcellaires et parfois contradictoires. Des confusions, principalement dues aux lacunes des registres paroissiaux, aux variations orthographiques et à une fausse généalogie volontairement introduite en 1619, ont brouillé certains liens généalogiques. Le présent document a pour premier but de faire le point sur les interrogations afin d'essayer, à terme, de dégager un consensus autour d'une branche principale.

Cette page est rédigée en prenant en compte les informations d'une généalogie manuscrite du début du XXème siècle (voir le dernier chapitre), faisant la synthèse des généalogies précédentes. Elle a servi de déclencheur. Puis, progressivement, la généalogie appelant l'histoire, ce qui est devenu un portail De Loménie est désormais prêt à recevoir tous les liens traitant d'une petite famille seigneuriale limousine devenue grande, aux multiples branches, l'une illustre, les autres communes, avec des dirigeants d'Etat, des écrivains, un humoriste, un bagnard, plein de messieurs dames Tout-le-Monde... et pas mal de généalogistes amateurs !

- Une famille aux multiples branches rattachées ou détachées

On peut estimer que quiconque a des attaches familiales proches dans la commune de Flavignac, à 19 km au sud-ouest de Limoges, descend des De Loménie au sens large, sous ses différentes orthographes.C'est mon cas, mon grand-père Jean Beyrand y est né (et à côté du bourg se trouve un lieu-dit "Beyrand"). Je lui ai trouvé une dizaine d'ascendances de Loménie (et orthographes voisines), divisées ainsi :

- les branches non rattachées à la branche principale :- Catherine (de Loménie) mariée en 1694 à Pierre de Laumonerie, laboureur à Flavignac. Parents non trouvés.

- Elisabeth mariée en 1751 à Jacques de Lescure. Parents non trouvés.

- Marguerite épouse en 1621 de Pierre Tandy.

- Jeanne mariée à Pierre Fleurat en 1585. Parents non trouvés.

- l'épouse de Léonard Jude, mariée vers 1720. Prénom et parents non trouvés.

- Suzanne (de Loménie) mariée avec Barthélémy Dudognon en 1719. Sa mère, Gabrielle est aussi une De Loménie, cousine de son père Antoine.

- Marguerite mariée avec Louis Defaye vers 1580.

- Marie mariée avec Jean de Cordes vers 1610.

- Féréole, mariée en 1751 à Pierre Dubuisson. Elle descend du couple Jean Deloménie dit Couty, meunier (descendant supposé de Thomas), et Jeanne Degorsas, marié vers 1600,

- Léonard de Faye (de Loménie par son ancêtre supposé Guillaume), notaire, marié vers 1490 avec Anne de Mesclajoc.

(carte Google maps)

J'ai aussi des cousins et cousines De Loménie que j'ai recensés en essayant de les rattacher à la branche principale. En avril 2019, dans ma généalogie geneanet elastoc, j'en suis à 31 branches secondaires non rattachées (les point verts . indiquent mes ascendants). Il y en a bien plus, puisque je n'ai pris en compte que celles où se trouve un cousinage. Il faut toutefois considérer que j'ai, de façon arbitraire, unifié toutes les orthographes Deloménie, Delauménie, Loménie etc, souvent changeantes, en les orthographiant toutes De Loménie. Au XVIIème siècle, tous habitaient à Flavignac et autour. Ils étaient pour la plupart des roturiers, souvent des laboureurs. Cela montre que les branches nobles et bourgeoises étaient largement minoritaires.

. indiquent mes ascendants). Il y en a bien plus, puisque je n'ai pris en compte que celles où se trouve un cousinage. Il faut toutefois considérer que j'ai, de façon arbitraire, unifié toutes les orthographes Deloménie, Delauménie, Loménie etc, souvent changeantes, en les orthographiant toutes De Loménie. Au XVIIème siècle, tous habitaient à Flavignac et autour. Ils étaient pour la plupart des roturiers, souvent des laboureurs. Cela montre que les branches nobles et bourgeoises étaient largement minoritaires.

- La branche originelle

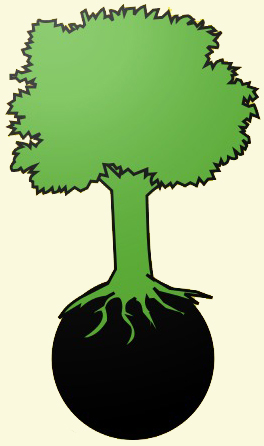

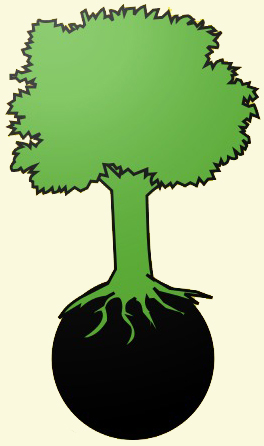

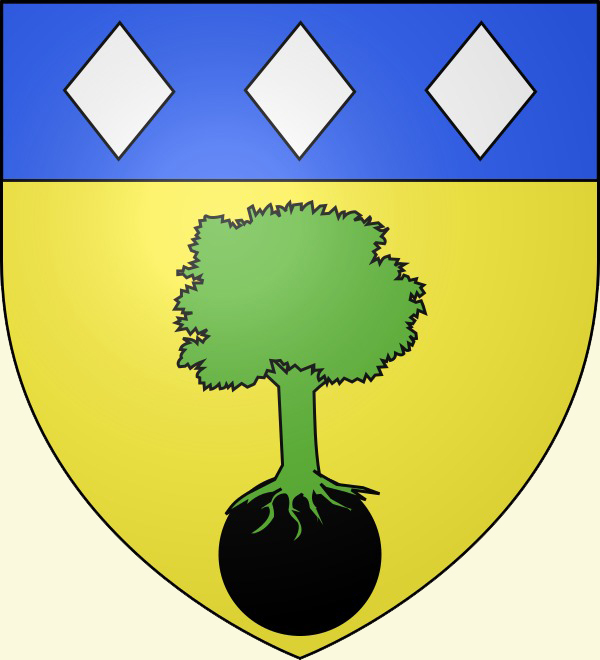

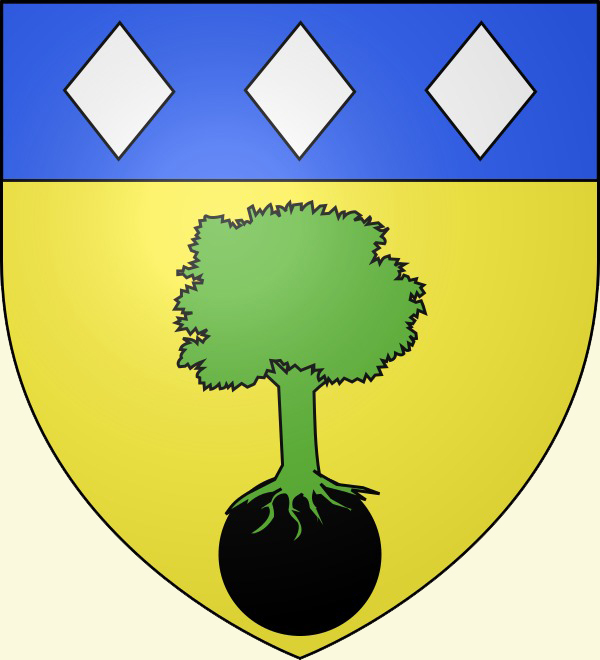

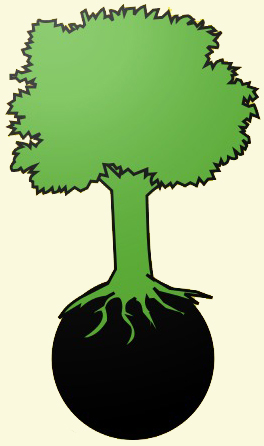

La famille de Loménie tire son nom de "la terra de Lolmeno sita ad ulmum de cruce", ou "la terre de Loménie située près de l'orme de la croix" sise dans la paroisse de Flavignac (Haute-Vienne) et dont la famille était tenancière. Ceci explique l'arbre, élément principal des armoiries de Loménie (d'après la page du site "Histoire et archéologie du pays de Châlus").

La famille de Loménie tire son nom de "la terra de Lolmeno sita ad ulmum de cruce", ou "la terre de Loménie située près de l'orme de la croix" sise dans la paroisse de Flavignac (Haute-Vienne) et dont la famille était tenancière. Ceci explique l'arbre, élément principal des armoiries de Loménie (d'après la page du site "Histoire et archéologie du pays de Châlus").

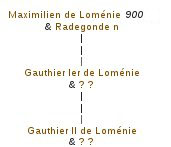

Cela fait au moins cinq siècles que l'on se penche sur la généalogie De Loménie. C'est en s'appuyant sur les livres et papiers laissés par Hugues de Loménie, chanoine de Saint-Etienne, décédé à Limoges en 1547 que, en 1751, le chanoine Guillaume de Loménie établit les plus anciens éléments généalogiques qui nous soient parvenus (voir cette page du n°50 du Limousin Littéraire). Il écrivit que "Maximilien de Loménie, fondateur de notre race, et Radegonde, son épouse, vivaient en 922. Ils eurent un fils. Gaultier Ier de Loménie, qui, lui-même, laissa un enfant du même prénom que lui, Gaultier II de Loménie. Celui-ci devint si pauvre que, ne pouvant se défendre contre les attaques de ses voisins trop puissants, il donna son fief de Loménie à l'abbé de Solignac, dans le courant de l'année 1033. L'abbé en fit quatre prévôtés. En l'an 1040, l'une desquelles, située auprès du fief de Loménie, fut appelée Faye, par ce qu'un nommé Hirlaud de Faye, n'ayant point d'enfants, s'était donné avec son bien au dit abbé qui le confia à Gaultier II de Loménie, le petit-fils de Maximilien de Loménie et de Radegonde.

Gaultier II, après avoir possédé le dit bien quelque temps, mourut au commencement des guerres de Guyenne, entre les Français et les Anglais, qui ne prirent fin qu'à la mort de Talbot. Ledit Gaultier de Loménie laissa pour héritiers ses trois fils : 1° Jean, qui suit; 2° Thomas et 3* Guillen ou Guillaume de Loménie. Jean, l'aîné, vint à mourir, laissant un fils unique, nommé aussi Jean, dit Janot, premier du nom, qui eut douze enfants de son mariage avec Marie Guyot de la Bastide.".

Tout cela apparaît plausible, sauf que quatre siècles séparent Jean l'aîné (arrière petit-fils de Maximilien, donc vivant autour de 1040) et son soi-disant petit-fils Janot, dont le mariage avec Marie Guyot de la Bastide date de 1440.

- Les Gauthier de Loménie préhistoriques

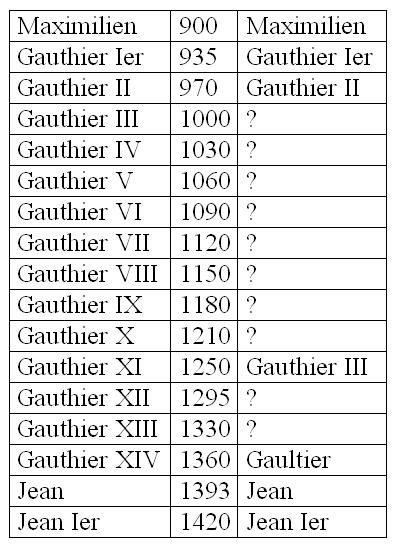

Comment prendre en compte ce saut de quatre siècles ? En se basant sur le texte cité précédemment, en limitant ses erreurs, en considérant qu'il y a eu une longue succession de Gauthier de Loménie, en supprimant les confusions entre eux et en estimant que les générations se succèdent environ tous les 30 ans (ce sont surtout des aînés), essayons d'établir une généalogie grossière :

- Maximilien était époux de Radegonde en 922. Ils eurent (ensuite...) un fils. Le couple était donc récemment marié en 922, on peut estimer que Maximilien est né vers 900, voire 895.

- Gauthier Ier, leur fils probablement aîné, serait né un peu après 922 ou un peu après. Des naissances de filles et des naissances de garçons peuvent facilement repousser la date à 935.

- Supposons que Gauthier II, ayant vécu en 1033 et 1040 soit vraiment le petit-fils de Maximilien. Il pourrait être né 970, il aurait alors 70 ans en 1040, âge où on peut plus facilement être dans la misère, c'est donc plausible. On peut toutefois estimer qau'à 70 ans avec un fils adulte, on a moins de chance d'être miséreux qu'à 30 ans avec des enfants en bas âge et des parents décédés...

- Le repère suivant est un Gauthier qui meurt "au commencement des guerres de Guyenne [1294-1297], entre les Français et les Anglais, qui ne prirent fin qu'à la mort de Talbot" en 1453. On reprend, en se basant sur des générations de 30 ans (ce sont souvent des générations d'aînés) : Gauthier II est né vers 970, Gauthier III né vers 1000, Gauthier V vers 1030, Gauthier V 1060, Gauthier VI 1090, Gauthier VII 1120, Gauthier VIII 1150, Gauthier IX 1180, Gauthier XI X 1210, Gauthier XI 1240. Il aurait alors eu 55 ans à son décès vers 1295.

- Continuons. Gauthier XII serait né vers 1295 (il a 1 ou 2 ans à la mort de son père), Gauthier XIII vers 1330, Gauthier XIV, qui serait le père de Jean, serait né vers 1360 ou 1365, plutôt 1360 car un petit-fils jean Ier a un en fant en 1410 et un supposé petit-fils Raymond se marie en 1402).

520 ans en 16 générations, 32,5 ans en moyenne par génération. Sur la branche aînée suivante, de Jean Ier (1410) à Jean du Château (1635), 7 gén. en 225 ans, la moyenne est 32,1 ans.

Tout cela est bien sûr de la généalogie-fiction pour de multiples raisons, la première étant qu'il est impossible d'avoir une lignée aussi longue d'enfants adultes aînés ayant tous le même prénom. De plus, sur cette base impossible du même prénom, Gaultier = Gauthier XIV pourrait aussi bien être Gauthier XII que Gauthier XVIII avec les variations chronologiques. Sur la base d'un prénom changeant mais quand même répété, il pourrait être un Gauthier IV ou un Gauthier IX... L'intérêt est de donner un ordre d'idée de ce qui a pu se passer durant les quatre siècles opaques des De Loménie.

Il convient aussi retenir que les seuls à vraiment se prénommer Gauthier sont, parmi les 14, ceux désignés comme Gauthier Ier, Gauthier II, Gauthier XI (il serait Gauthier III ou plus) et Gauthier XIV (qui serait Gauthier IV ou plus ou Gaultier). D'où l'ajout de la colonne de droite.

- Maximilien était époux de Radegonde en 922. Ils eurent (ensuite...) un fils. Le couple était donc récemment marié en 922, on peut estimer que Maximilien est né vers 900, voire 895.

- Les variantes orthographiques ont-elles une signification ?

Que s'est-il donc passé durant ces quatre siècles ? Les De Loménie se sont multipliés. Jusqu'à quel point ? Ont-ils engendré tous les De Loménie, Delauménie, Lhoménie et autres patronymes d'orthographe voisine ? Ce n'est qu'aux alentours du XIIème siècle que se sont formés les noms de famille et les variantes orthographiques étaient nombreuses. Dans le Limousin, il était aussi habituel de s'appeler selon sa terre d'origine : un Delhoménie pourrait provenir de la terre de Loménie ou de la terre des De Loménie, plutôt que d'être un descendant de Maximilien et Radégonde...

Tout apparaît donc possible. Il est cependant très peu probable qu'en quatre siècles, la descendance de Maximilien et Radegonde se soit réduite à quelques individus, il y en eut probablement plusieurs dizaines ou centaines et l'orthographe de leur patronyme dépendait davantage des curés que du fait qu'ils étaient nobles ou bourgeois ou pas.

En cela, a priori, au XVIIème siècle et avant, on ne peut pas se baser sur le respect de l'orthographe "De Loménie" pour dire s'il y a rattachement ou pas à Maximilien et Radegonde. A posteriori pourtant, il apparaît possible qu'une ou plusieurs distinctions orthographiques soient apparues dès le XVIème siècle. Par la suite, l'orthographe "De Loménie" a été associée aux branches se rattachant à la branche racine. Parmi les autres orthographes, certains rameaux se rattachent à la branche racine, d'autres ne s'y rettachent pas, aussi loin qu'on puisse remonter.

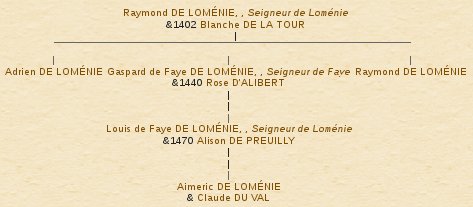

- La branche Raymond De Loménie

"Le premier de cette noble famille dont j'ai connaissance, avait nom Raymond, seigneur de Loménie et de Faye, lequel vivait sur la fin du xiv° siècle. Il portait comme tous ses descendants d'or à l'arbre arraché de sinople, les racines chargées du besant d'or au chef d'azur, chargé de trois losanges d'argent. Il épousa en 1402 Blanche de [La] Tour, d'une noble et ancienne famille, qui portait de gueules à la tour d'argent. Elle le rendit père de trois fils : Adrien, Gaspard et Raymond, qui eurent postérité.

"Le premier de cette noble famille dont j'ai connaissance, avait nom Raymond, seigneur de Loménie et de Faye, lequel vivait sur la fin du xiv° siècle. Il portait comme tous ses descendants d'or à l'arbre arraché de sinople, les racines chargées du besant d'or au chef d'azur, chargé de trois losanges d'argent. Il épousa en 1402 Blanche de [La] Tour, d'une noble et ancienne famille, qui portait de gueules à la tour d'argent. Elle le rendit père de trois fils : Adrien, Gaspard et Raymond, qui eurent postérité.

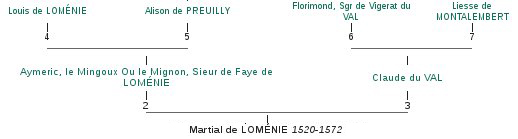

Gaspard de Loménie, second fils dudit Raymond, de la postérité duquel il s'agit, écuyer, seigneur de Guimont, de Loménie et de Faye fut marié en 1440 à demoiselle Rose d'Alibert, d'une famille noble, qui portait d'azur à la fasce d'or, accompagnée de trois étoiles de même. Il sortit de cette noble alliance : Louis, seigneur de Loménie et de Faye, lequel, suivant son traité de mariage du 25 janvier de l'an 1470 fut conjoint par mariage avec demoiselle Alison de Preuilly, fille de messire Alexis de Preuilly, chevalier, seigneur des Couves qui portait d'or à trois aiglons d'azur, à la herse de gueules en coeur, et de noble dame Alison de Combes.

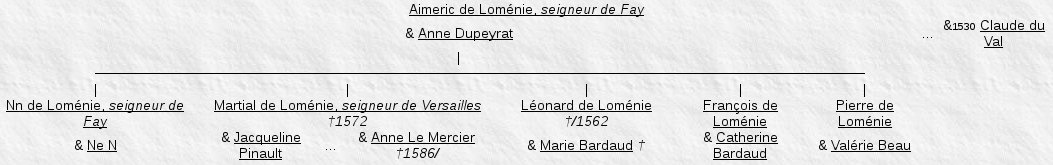

De ce mariage sortirent Aymeric, seigneur de Loménie, de Faye, Pignol et autres, épousa en 1530 demoiselle Claude du Val, fille de Florimond du Val, écuyer, seigneur de Vigeras, qui portait d'azur à trois croix d'or, et de Liesse de Montalembert de la maison de Vaux en Poitou, qui portait d'azur à la croix ancrée d'argent S qui le rendit père entre autres de Martial et de François de Loménie."

Ce texte est extrait de "L'histoire ecclésiastique du diocèse de Coutances". Le but était de reconstituer l'ascendance de l'évêque de Coutances Charles François de Loménie de Brienne. On verra plus loin qu'en réalité il ne descend pas de cette branche et notamment pas du couple Aymeric de Loménie et Claude du Val, qui n'eut pas d'enfant.

- La branche pivot De Loménie - De Faye

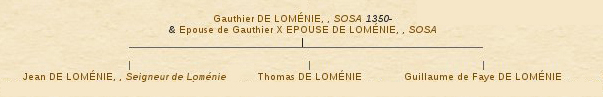

Revenons au récit sur Gaultier, le dernier des Gauthier, mort vers 1453, présent au mariage en 1440 de celui qui est très probablement son petit-fils : "Le dit Gaultier de Loménie laissa pour héritiers ses trois fils : 1° Jean, qui suit, 2° Thomas et 3° Guillen ou Guillaume de Loménie".

"Jean, l'aîné, vint à mourir, laissant un fils unique, nommé aussi Jean, dit Janot, premier du nom [Jean Ier], qui eut douze enfants de son mariage avec Marie Guyot de la Bastide, parmi lesquels Gérald, forma la souche des Loménie du Château, Saint-Martin Château.".

Ce Gaultier / Gauthier, père de Jean (Jean Ier dit Janot, né vers 1410), Thomas et Guillaume, serait né vers 136²0 (50 ans d'écart avec le premier petit-fils). Il ne peut qu'être un descendant de Gauthier II, un Gauthier X ou un Gauthier XV (Il peut y avoir 4 aînés Gaultier par siècle...).

Continuons : "L'abbé de Solignac fit un bail de la tenue de Faye avec Guillaume ; il fit aussi un bail avec Thomas du Treuil et de Raffarge, après lesquels baux ils ne voulurent plus demeurer avec leur neveu Jean, dit Janot. Ils firent entre eux trois le partage de leurs biens. Thomas se retira au Treuil et à Raffarge et garda le nom de Loménie. Guillaume se retira à Faye et renonça au nom de Loménie pour se faire appeler De Faye, comme a fait toute sa postérité. 1° Jean, dit Janot, fils du frère aîné, eut en partage : Loménie et Sirventie. C'est de lui que sont descendus en ligne directe les Loménie de Saint-Martin-Château, les Gaultier, Aymeric, et Martial de Loménie, comtes de Brienne, dont il a été question déjà. Nous ne parlerons plus de Thomas et de Guillaume, qui ne travaillèrent, pendant leur vie, qu'à ruiner le dit Janot, fils de leur frère."

- La famille De Faye issue de Guillaume De Loménie

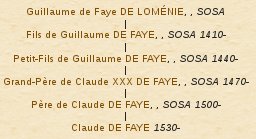

Revenons à Guillaume de Loménie (ou Guillen), fils de Gauthier et oncle de Jean Ier : "Guillaume se retira à Faye et renonça au nom de Loménie pour se faire appeler De Faye, comme a fait toute sa postérité". Il eut donc des descendants appelés de Faye.

Sur Flavignac et les communes limitrophes, il y a des Defaye, sans élévation sociale, et l'orthographe De Faye n'est pas ou peu utilisée. On sait que Guillaume s'était fâché avec son neveu Jean, il a probablement voulu fuir Flavignac.

On trouve des De Faye à Peyrat le Château (à 54 km de Flavignac) un peu plus tard, avec notamment Léonard de Faye, né vers 1465, qui était notaire et consul de la ville et dont on ne connait pas l'ascendance. Se peut-il que Léonard descende de Guillaume ? Cela apparaît plausible... Mais le patronyme est parfois orthographié De La Faye, ce qui correspond à une autre famille...

De même, il y a lieu de se demander si Louis de Faye, notaire, marié vers 1610 avec Marguerite de Loménie, fille de Martial le Tondeur, descendant de Jean Ier, serait aussi un descendant de Guillaume. Dans ce cas, ce mariage prendrait des allures de réconciliation entre deux branches jadis rivales...

Et ce mariage pourrait ne pas être le seul puisque le site geneanet blouit signale le couple Claude de Faye - Isabeau de Loménie, laquelle Isabeau pourrait être tante de Marguerite citée précédemment. Et Claude pourrait être un oncle ou un cousin de Louis...

Nous en apprenons davantage sur cette page du n°51 du Limousin Littéraire : "Jean de Loménie, second fils de Jean et de Jeanne du Bost de Jumilhac. frère de Pierre, dit Chariot, fils aîné, eut de son mariage avec Jeanne de Boult de Bonbon : 1° René de Loménie et 2° Ysabeau de Loménie, mariée avec Claude de Faye, lequel descendait de Guillaume de Loménie. qui s'était retiré à Faye, et qui avait renoncé à porter le nom de Loménie, pour conserver celui de Faye. (Les armoiries des Loménie et des de Faye sont les mêmes).

Un autre descendant de cette branche, messire Léonard de Faye était propriétaire de plusieurs terres et maisons, situées dans la franchise de Peyrat. Il était même un des quatre consuls de cette ville, ainsi que le constate la charte de privilèges donnée à Peyrat-le-Chàteau, le 16 juin 1495 (dont le titre original se trouve aux archives de la Vienne), par Louis de Pierre Buffière, seigneur de Chasteauneuf, baron de Peyrat. Plusieurs membres de cette famille de Faye furent notaires à Peyrat, avant de se fixer à Bourganeuf, au XVIIème siècle.

Le chanoine Guillaume de Loménie avait peu d'estime pour eux, parce qu'ils avaient cherché à ruiner les enfants de Pierre de Loménie dit Chariot, ses ancêtres :- Un Mathieu de Faye, époux de Gabrielle Forest de Bourganeuf, conseiller du roi, avocat à Bourganeuf, acheta, le 28 février 1656, de Léonard Joubert du Masfaure, mais sous faculté de rachat, les rentes féodales qu'il avait sur les villages de Lavaupeline, Bord, la Cour de Rouzé, La Salesse, le Chassein, le Breuilh, Lafaye, Lavaud, La Védrenne, Augerolles, etc.

- Le 9 octobre 1674, le même Mathieu de Faye acheta, moyennant 206 livres 8 sols, de François de Chasteauneuf et de Luce du Masfaure, son épouse, fille de Léonard, seigneur de Pont, qui précède, demeurant au bourg de Beaulieu, paroisse de Peyrat, la partie revenant à ladite Luce du Masfaure. dans la succession de son défunt père.

Ce texte confirme pleinement que les Léonard et Claude de Faye dont nous parlions précédemment sont des descendants de Guillaume de Loménie, ayant pris le patronyme De Faye. Le schéma présenté reliant Guillaume à Claude apparaît très plausible et il nous montre que Léonard de Faye, né vers 1465 donc vers 1470, pourrait être le grand-père paternel de Claude ou un grand-oncle paternel.

En ce qui concerne Mathieu de Faye, époux de Gabrielle Forest sur Bourganeuf, il est présent sur geneanet, mais aucun site ne présente ses parents. On peut supposer que Mathieu descend de Léonard et que Claude descendrait plutôt d'un frère de Léonard. Mathieu étant né vers 1616, son père serait né vers 1580, son grand-père vers 1550 puis 1520 un petit-fils de Léonard, 1490 un fils de Léonard et Léonard né vers 1470... Voici une transcription de cet exemple de descendance de Guillaume de Loménie, fondateur de la famille De Faye : ici.

Tous ces éléments concordants confortent les liens entre ce que nous appelons les branches pivot et racine. On se rend compte que la rivalité des fils de Gaultier, Jean et Guillaume, née vers 1400, était encore très vivace au temps de Mathieu de Faye, vers 1650, et même lorsque Guillaume de Loménie écrivit sa généalogie en 1751, ce qui n'a pas empêché qu'il y ait des épousailles en plusieurs branches.

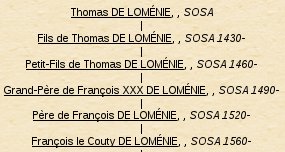

- La branche Le Couty issue de Thomas De Loménie (?)

Thomas de Loménie, comme son frère Guillaume, était fâché avec son neveu Jean Ier, il "se retira au Treuil et à Raffarge et garda le nom de Loménie". Ce parallélisme amène à croire que, comme Guillaume, Thomas a eu une importante descendance dont on doit trouver les traces, avec là aussi des inimitiés solides et des réconciliations en forme de mariage. Des familles plus bourgeoises que paysannes.

Dans les chapitres qui suivent, nous avons étudié toutes les branches pouvant répondre à ces critères. Une seule pourrait provenir de Thomas, celle des Le Couty. En voici les raisons, ou plutôt les indices qui vont en ce sens :- C'est une branche ancienne, existant déjà au début du XVIème siècle.

- C'est une branche de meuniers. Sous l'ancien régime, ce sont des gens assez notables, plus riches que généralement les laboureurs.

- On trouve un mariage avec une branche issue de la racine, en 1737 (Laurent le Couty et Anne de la Terrade), ainsi qu'une alliance avec les Sabourdy, aussi en alliance avec d'autres branches Loménie (et avec des De Faye descendant de Guillaume).

- Le 11 mai 1617, Marie de Marlhac veuve de René De Loménie (fils de Jean III) est marraine du premier enfant de Jean le Couty et Anne Degorsas.

- Les Couty sont meuniers au moulin des Maingoux et Aimery le Jeune (petit-fils de Jean Ier) est surnommé le Mingoux (ou le Mignon). Cela pourrait même faire croire que les Couty sont ses descendants, mais on connaît bien, par ailleurs, la descendance de cet Aimery (avec notammment la branche de Brienne).

- Jamais les Couty ne sont orthographiés "De Loménie". Il sont "Deloménie" et, tardivement, "Delauménie". Il y avait peut-être une volonté des De Lomény attachés à la branche racine de s'accaparer cette orthographe. Ils avaient des notaires, des chanoines et curés pouvant imposer cette distinction, elle peut aussi avoir été décidée lors des accords des trois frères avec l'abbé de Solignac. Du côté Guillaume, la rupture patronymique était plus nette (De Faye).

- Thomas s'était retiré au Treuil et à Raffarge. Nous n'avons pas trouvé de tels noms sur Flavignac et autour. Mais il peut y avoir une confusion entre Raffarge et La Farge. Sur la page Flavignac de Wikipédia, il est écrit : "La Farge: probablement le site d'une ancienne forge qui utilisait la force hydraulique de retenues sur le ruisseau du Brouillet et sur le ruisseau des Forges".

- Comme déjà indiqué, aucune autre branche a des indices aussi forts permettant de la raccrocher à Thomas, ce qui qui n'exclut pas d'autres rameaux...

Ainsi, même si nous n'avons pas (comme pour Guillaume) un écrit parlant expressément des descendants de Thomas, la multiplicité et la concordance de ces indices permettent de supposer que les Couty sont les descendants de Thomas.

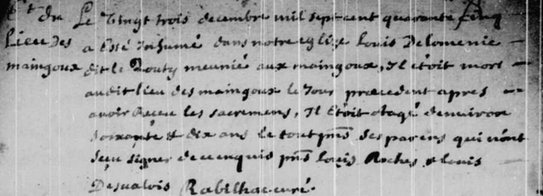

Décès le 22 décembre 1745 à Flavignac de Louis le Couty Deloménie, petit-fils de Jean et Françoise Beylier.

Les registres paroissiaux permettent de remonter les Deloménie dits le Couty jusqu'au couple Jean et Françoise Beylier (un fils Jean en 1650). Ensuite, toujours sur Flavignac, un couple Jean dit le Couty et Jeanne Degorsas (ou De Gorsas) a eu cinq enfants (aucun prénommé Jean) entre 1617 et 1626 et les lacunes du registre permettent de penser que Jean, futur époux de Françoise Beylier, est aussi leur fils.

Génération précédente : François serait le père de Jean marié à Jeanne Degorsas, à en croire le testament de Jean Deloménie, clerc du Masgoudier, qui testa en pleine épidémie de peste le 24 octobre 1631 devant Quinque notaire à Seréilhac (paroisse limitrophe de celle de Flavignac), après avoir perdu 3 ou 4 de ses enfants ; il est l'époux de Jeanne Defaye (De Faye, descendante de Guillaume ?) (mariage non filiatif le 14 février 1621) et il cite plusieurs personnes de sa famille, dont "Jean Deloménie dit le Couty son cousin, fils de François, du moulin des Mingauds à Flavignac".Ce François le Couty Deloménie serait né aux alentours de 1560, il pourrait être le petit-fils d'un arrière petit-fils de Thomas, lequel est né aux alentours de 1390 : 1390 1430 1460 1490 1520 1560.

Insistons sur le fait que ce raccordement, qui apparaît plausible, est hypothétique.

- La branche racine

Les branches généalogiques qui viennent d'être présentées ne reposent pas sur des documents d'origine mais sur des récits a posteriori constitués par des personnes a priori de bonne foi recherchant leurs plus lointains ancêtres. Et déjà, on l'a vu, dans la première moitié du XVIème siècle. C'est à partir de Jean 1er de Loménie, marié avec Marie de la Bastide, que commence la généalogie vérifiable des de Loménie : "Jehan Deloménye, bourgeois de Flavignac, sieur de Lambaudie par acquêt du 16 8 1456 devant me Defaye notaire à Aixe (87) épouse vers 1440 Marie de la Bastide, fille de Guyot de la Bastide notaire à Flavignac cité avec Guillaume Mandat notaire à Aixe". (Généalogie du Barry, Généalogies Limousines et Marchoises, tome 13, pages 10 et 12).

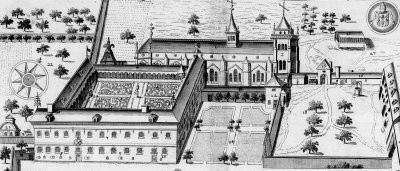

Peu à peu, à partir du XVe siècle, la famille acquis la plupart des terres adjacentes à celles du prieuré. Ainsi en 1456 Jean Ier de Loménie fit l'acquisition de la terre de Lambaudie contiguë à celle de Faye. En 1465 le sieur de Loménie rachète au sieur de Pérusse des Cars la rente qui grevait cette terre. La famille de Loménie est désormais installée sur ses propres terres, limitrophes de Faye, tout en étant tenancière de surfaces importantes dépendant de ce prieuré."

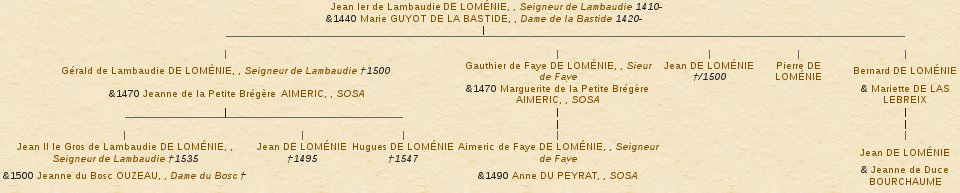

Voici, de façon très simplifiée, les enfants et petits-enfants de Jean Ier et Marie Guyot de la Bastide :

Nous obtenons des précisions sur la branche aînée dans la suite du n°50 du Limousin Littéraire (avaec ajout des dates de mariage) :

- "Ce Jean Ier dit Janot de Loménie, épousa en 1440 Marie Guyot de La Bastide et en eut douze enfants :

- Gérald

- Gaultier, qui forma

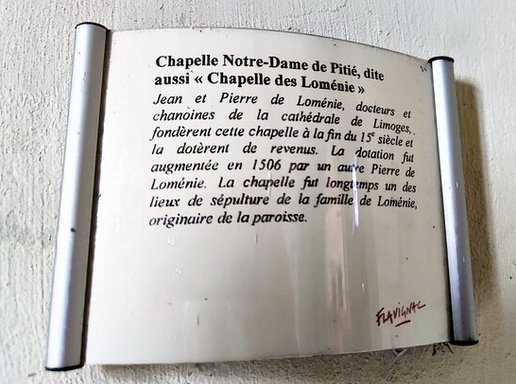

[d'abord la branche cadette de Faye, d'où sortit] le rameau des comtes de Brienne,- Pierre fut secrétaire du cardinal d'Albret, son trésorier dans ses évêchés d'Evreux, de Cahors et de Boulogne. Il fut successivement chanoine d'Evreux et de Limoges, curé de Champagnat, archiprêtre de Lazars, curé de Chamboulive, curé de Donzenac, prévôt de Faye, scripteur de bulles et de la Pénitencerie, à Rome.

- Perrin,

- Janot II ou Jean,

- Hugues dit Gauny,

- Jean fut successivement chanoine de Cahors, chanoine de Limoges, curé de Saint-Martin-le-Vieux, de Chamboulive, de Saint-Michel L'Obèiou,

- Bernard,

- Osanne épousa en premières noces, Bernard, fils de Thomas Rougier de Flavignac et en secondes noces Jean Hébrard de Rilhac-Lastours.

- Mariotte, leur seconde soeur, épousa Jean Voysin de la Beneichie, paroisse de Coussac,

- Guillaumette épousa Hugues de Dumont des Masvergneys,

- Jeanne se maria avec Jean de Dumont des Masvergneys, paroisse de Séreilhac.

- "Ce Jean Ier dit Janot de Loménie, épousa en 1440 Marie Guyot de La Bastide et en eut douze enfants :

- Hugues de Loménie, l'un des grands vicaires de Cahors, curé de Saint-Michel L'Obéiou, archiprêtre de Lazars, curé de Donzenac en Limousin, prévôt de Faye, enfin, chanoine de la cathédrale de Limoges,

- Jean II de Loménie, dit Legros, qui suit,

- Osanne, qui épousa Jean de la Grunarie, paroisse de Solignac,

- Agnès, qui épousa Pierre Hébrard de Rilhac-Lastours,

- Péronne, qui épousa Pierre de La Borde de Saint-Auvent,

- Guillaumette, qui épousa Jean Baneil de Jarnac,

- Pasquette, qui épousa Jean du Blos de Meilhac.

- Hugues, qui fut curé de Nieul, près Limoges, chanoine, curé de Mérignat, rédacteur de la première généalogie de la famille de Loménie, mort de la peste en 1547,

- Michel, religieux et économe de l'abbaye de Solignac,

- Pierre, l'un des grands vicaires de Saint-Etienne de Limoges,curé de l'Eglise-au-Bois (Carrée),

- Martial,

- Pierre, dit Charles ou Charlot, qui suit,

- Marguerite, mariée avec Pierre de Sirieix du Blas-Meilhac,

- Jean [III]de Loménie, dit du Bost, mort le 27 avril 1557, époux en 1530 de Jeanne Digioux de Boult-de-Boubon, fondateur [par son petit-fils Martial le Jeune] de la souche, dite de Puyrenon, d'ou descendent en ligne directe, à la sixième génération, Louis de Loménie; de l'Académie française, son fils, Charles, ancien auditeur au Conseil d'Etat et Louise de Loménie, épouse de François de Labrouhe de Laborderie.

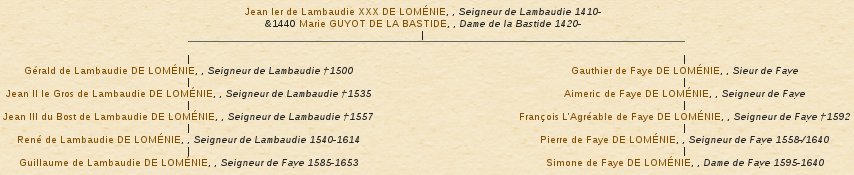

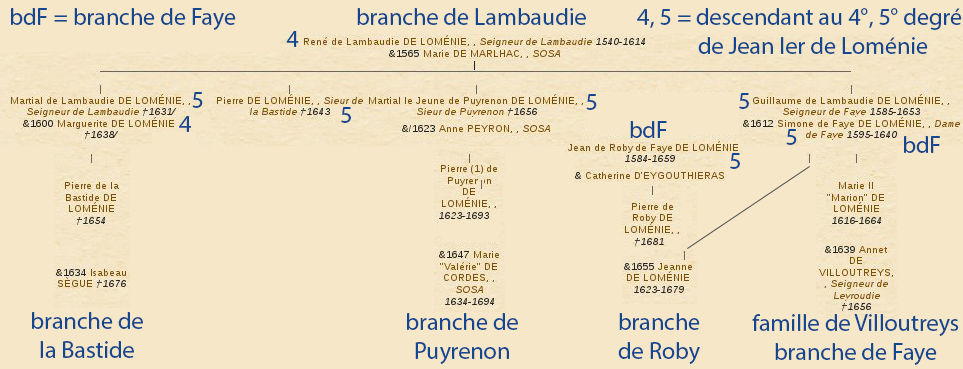

Reprenons avec la page Wikipédia sur la famille de loménie. "C'est en 1456, que le premier membre certainement attesté de la lignée, Jean Ier de Loménie, fait l'acquisition de la terre de Lambaudie contiguë à celle de Faye. En 1465, le sieur de Loménie rachète au seigneur de Pérusse des Cars la rente qui grévait cette terre. La famille de Loménie est désormais installée sur ses propres terres, limitrophes de Faye, tout en étant tenancière de surfaces importantes dépendant de ce prieuré. L'ensemble sera divisé entre deux fils de Jean, Gérald et Gautier. Cette division perdurera jusqu'en 1612, date du mariage de Guillaume, héritier de la branche de Lambaudie, avec sa cousine Simone, descendante de la branche de Faye."

En 1612, Guillaume, héritier de la branche de Lambaudie, épouse Simone, héritière de la branche de Faye :

"La nouvelle lignée s'établit alors définitivement à Faye, où existe un manoir, le château de Faye. Dès le xvie siècle, les terres de la famille sont très imbriquées dans celles du prieuré et les prévôts de celui-ci sont systématiquement choisis au sein de la famille. À telle enseigne, que l'établissement finit par être surnommé à la Révolution, le « prieuré des Loménie ». Le cardinal Étienne-Charles de Loménie de Brienne en fut le dernier prévôt. À la fin du xviiie siècle, le vieux château de Faye fut remplacé, à l'initiative de la famille Villoutreix de Faye, par le château actuel dû à l'architecte Joseph Brousseau.

En fait, c'est plus compliqué, puisqu'avant le mariage de Guillaume et Simone, en 1612, avait eu lieu vers 1600 le mariage de Martial, frère aîné de Guillaume, avec Marguerite, une cousine de soeur de Simone et des frères (tous descendent de Jean Ier. Nous y reviendrons dans le chapitre sur les liens entre les nouvelles branches. Et une fille de Guillaume et Simone va se marier en 1655 avec une autre cousine de Loménie (voir schéma plus loin).

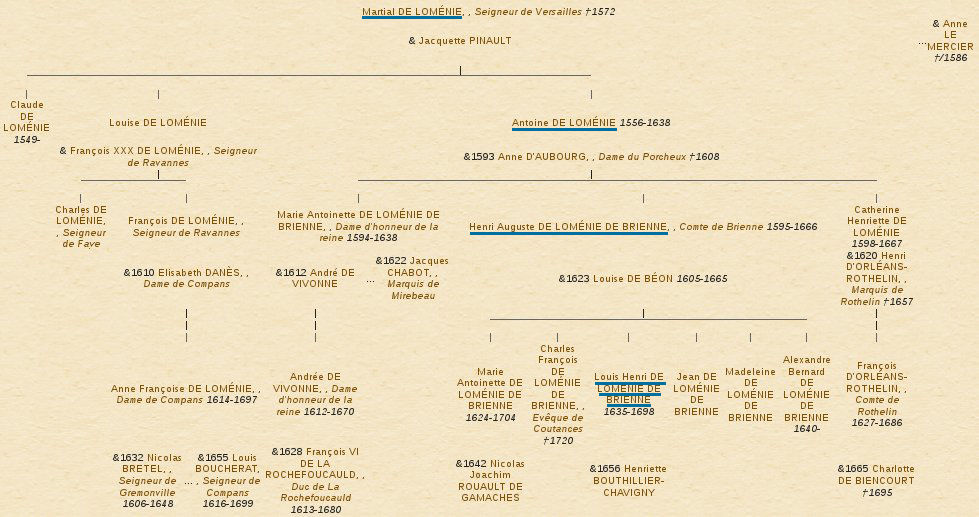

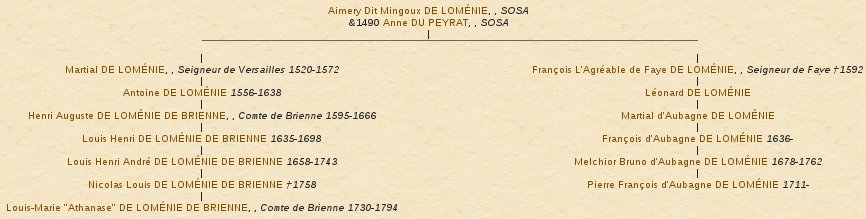

Une branche, celle des De Loménie de Brienne, issue de la branche de Faye, s'est particulièrement illustrée dans l'histoire de France. En voici les principaux représentants, personnages brillants à la vie extraordinaire. Ils ont successivement été ministres des rois Henri II, Charles IX, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et Louis XVI. La documentation s'appuie notamment sur Wikipédia.

Quand ces Deloménie sont-ils devenus des De Loménie de Brienne ? Dès son premier représentant, Martial, est-il affirmé dans cette page du n°40 du Limousin Littéraire : "Quelques auteurs prétendent que le comté de Brienne ne fut acquis que par Henri Auguste de Loménie. qui, sous Louis XIII, avait épousé Louise de Béon, fille de Bernard et de Louise de Luxembourg-Brienne. Mais Martial et Antoine de Loménie, père et grand-père dudit Henri-Auguste. portaient déjà le titre de comte de Brienne. C'est donc Martial, qui avait vécu à la cour de François ler et d'Henri II, qui avait acquis ce titre de 1515 à 1547". Il semble pourtant, sauf à trouver un contre-exemple, que ce titre n'ait été acquis que par le mariage du troisième représentant. C'est notamment ce qu'affirme Wikipédia en sa page sur le comté de Brienne.

| Martial de Loménie (1520-1572), seigneur de Versailles, secrétaire des finances du roi Charles IX. Il eut une ascension sociale fulgurante. Fils d'un petit seigneur du limousin, enfant brillant, il fut amené à la cour du Roi de France par les parents d'un copain de jeu, Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret qui faisaient parfois des séjours au château voisin d'Aixe sur Vienne. Remarquablement doué, le jeune Martial eut une ascension fulgurante. En 1552, il fut nommé secrétaire du Roi Henri II, en la Grande Chancellerie et Greffier de conseil du Roi. Ce n'était pas seulement des charges très lucratives. Elles le mettaient en contact quotidien avec le roi, ses ministres et les grands de la Cour. Il fut aussi l'ami de Ronsard, qui lui dédia un poème. En 1561, devenu riche, Martial de Loménie se rendit acquéreur de la terre et du château de Versailles. Dix ans plus tard, sa chûte fut très rapide. La jalousie et la convoitise de la famille de Retz lui fut fatale. Le 6 avril 1571, Martial, poursuivi sous couleur de protestantisme, en réalité, à cause de son attachement au jeune Henri IV et à sa famille, fut privé de ses charges par arrêt et emprisonné. Sous la menace, le maréchal de Retz lui fit signer la vente à vil prix de Versailles à son profit. Martial n'en fut pas moins égorgé dans sa prison le jour de la Saint-Barthélemy (24 août 1572). La seigneurie de Versailles fut ensuite revendue à bon prix en 1632 à Louis XIII et on sait ce qu'en fit Louis XIV. |

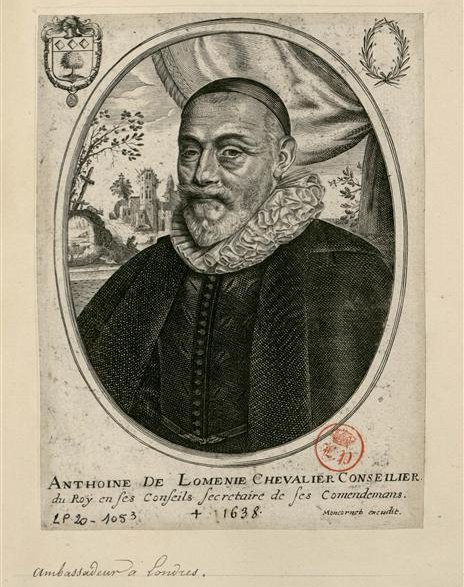

| Antoine de Loménie (1556-1638), secrétaire d'État du roi Henri IV, ambassadeur extraordinaire à Londres. Fils de Martial à la fin si misérable. Protestant lui aussi mais converti au catholicisme, il partit de rien et son mariage avec la fille d'un petit seigneur normand ne l'aida pas. Il eut pourtant une belle ascension sociale et une carrière politique brillante. Parvenu à 50 ans (1606) jusqu'au secrétariat d'État de la Maison du roi, il fit preuve de compétence et de fidélité. un lien personnel vivace le liait au souverain. Ses enfants, un garçon et deux filles, firent des alliances prestigieuses avec l'ancienne noblesse. Antoine transmit à son fils Henri Auguste son goût de la politique et du service de l'État. Il eut une petite-fille qui épousa François VI de la Rochefoucauld, l'auteur des célèbres maximes. |

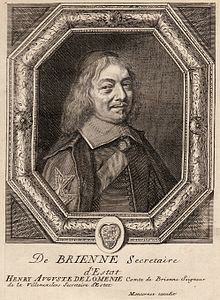

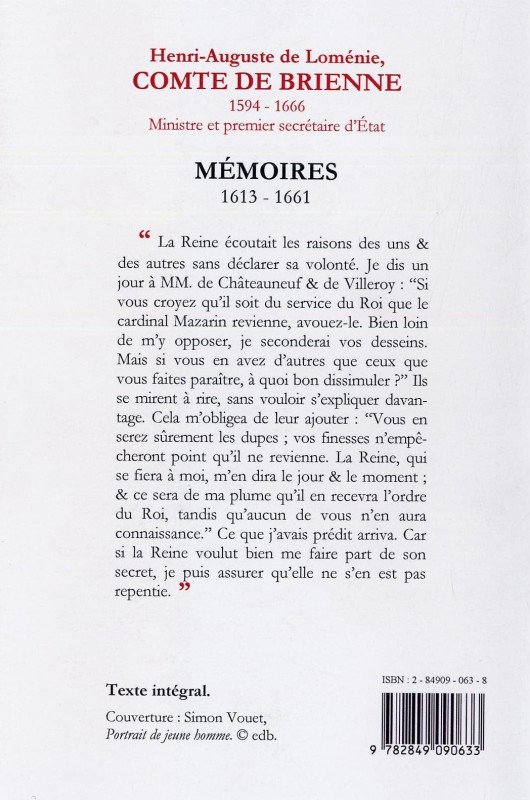

| Henri Auguste de Loménie de Brienne (1595-1666), comte de Brienne, secrétaire d'état aux affaires étrangères de Mazarin. Il a été nourri à la politique dès sa plus tendre jeunesse. A 14 ans, Henri IV lui permit d'assister quelques fois au Conseil. Il fit de nombreux voyages en Europe. Soutenu par la régente Marie de Médicis, il obtint en 1617 la charge de maître des cérémonies, puis de prévôt des ordres du Roi. Devenu comte de Brienne par son mariage prestigieux en 1623 avec Louise de Béon (dont la grand-mère maternelle de sa grand-mère maternelle était Diane de Poitiers), il obtint la survivance de la charge de secrétaire d'état de son père et l'exerça avec lui quelques temps. Jusqu'à la mort de son père, sa principale occupation "était d'accompagner le Roi et d'acquérir l'honneur de ses bonnes grâces, à quoi il réussit". Ministre sans complaisance, le comte de Brienne ne s'abaissa ni devant l'omnipotence de Richelieu, ni devant la faveur de Mazarin ; il résigna sa charge quelque temps avant la mort du premier, et la reine régente Anne d'Autriche, confiante dans le zèle et l'affection de Brienne pour son service, la lui rendit en 1643. En 1663, le jeune roi Louis XIV mit fin à la charge d'un comte de Brienne vieillissant. Trois ans plus tard, le roi de France lui rendit pourtant un vibrant hommage : "Je perds aujourd'hui le plus ancien, le plus fidèle et le plus informé de mes ministres". Henri Auguste écrivit ses Mémoires pour l'instruction de ses enfants, contant les événements les plus remarquables du règne de Louis XIII et de celui de Louis XIV jusqu'à la mort du cardinal Mazarin. On verra ci-dessous qu'il est à l'origine de la fausse généalogie des De Loménie. Son fils cadet, Charles François (1637-1720), fut évêque de Coutances durant plus de 50 ans, de 1668 à 1720. Alexandre Bernard, autre fils cadet, devint gouverneur de La Rochelle. |

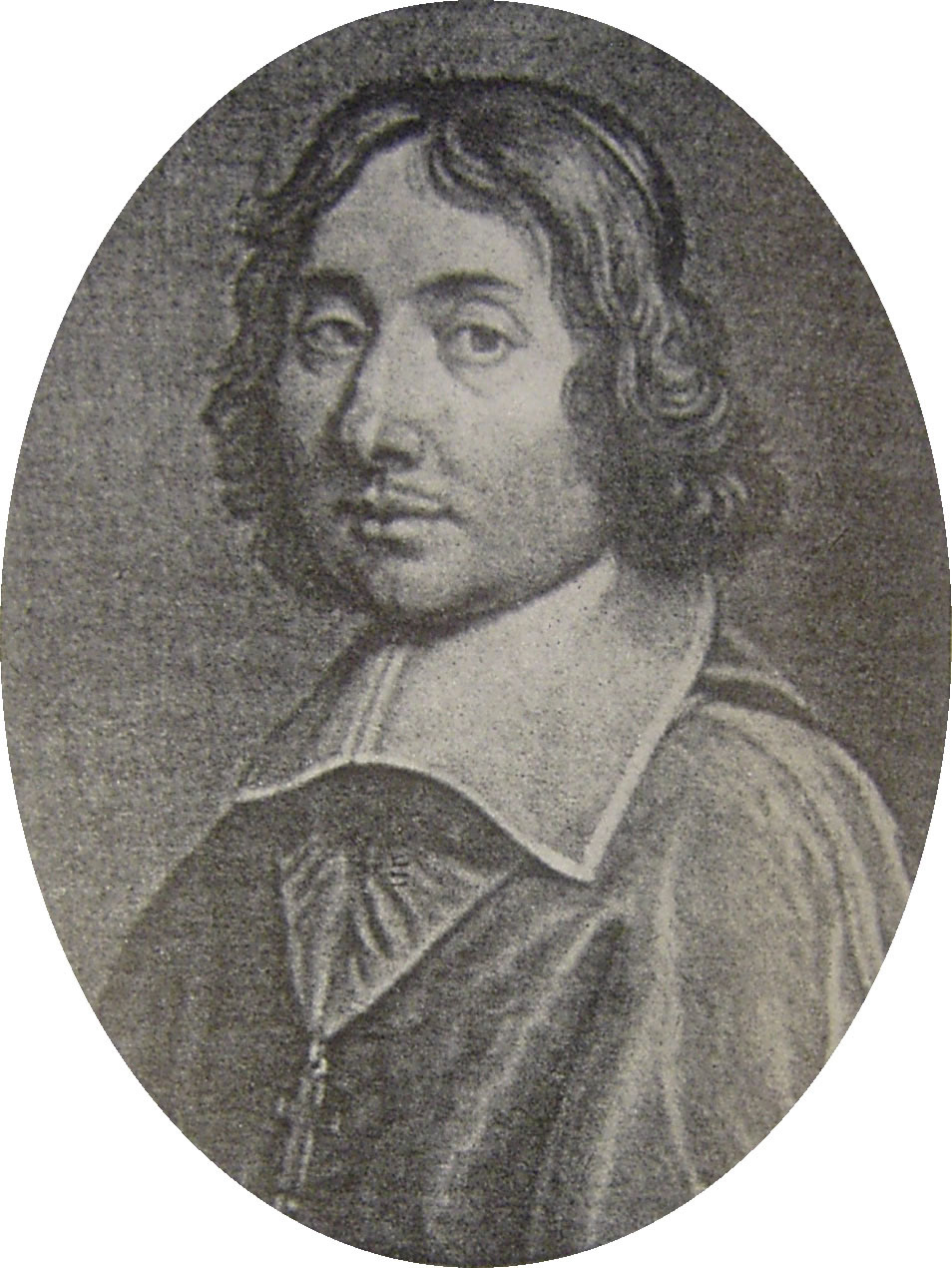

| Louis Henri de Loménie de Brienne (1635-1698), secrétaire d'état aux affaires étrangères de Louis XIV. Fils de Henri Auguste, il est, enfant, un compagnon de jeu de Louis XIV, et est nommé à 23 ans conseiller d'Etat pour remplacer occasionnellement son père. Le jeune diplomate est alors au sommet de sa gloire : son érudition qu'il cultive en compagnie des meilleurs savants parisiens, ses talents de diplomates, et son expérience de voyageur lui valent l'estime générale. Trois ans plus tard, le roi décide de gouverner seul et il entre progressivement en disgrâce. Sa jeune épouse décédée, il vend ses plus belles pièces de collection et sombre dans l'alcool, le jeu et la luxure. Sa famille, notamment son frère évêque de Coutances, finit par le faire interner. Durant 18 ans... A 57 ans, en 1692, le jugeant plus raisonnable, Louis XIV lui rend sa liberté. Il vécut alors à l'écart des mondanités jusqu'à l'âge de 63 ans. Ses mémoires furent publiées post mortem. Plusieurs écrivains, dont Voltaire et Saint Simon, ont écrit sur ce personnage complexe et fascinant. Voltaire le présenta ainsi : "« Il eut la vivacité de son père, mais n’en eut pas les autres qualités. Étant conseiller d’État dès l’âge de seize ans, et destiné aux affaires étrangères, envoyé en Allemagne pour s’instruire, il alla jusqu’en Finlande, et écrivit ses voyages en latin. Il exerça la charge de secrétaire d’État des affaires étrangères à vingt-trois ans ; mais ayant perdu sa femme, Henriette de Chavigny, il en fut si affligé que son esprit s’aliéna ; on fut obligé de l’éloigner de la société. Le reste de sa vie fut très malheureux. On a déchiré sa mémoire dans les derniers Dictionnaires historiques ; on devait montrer de la compassion pour son état, et de la considération pour son nom. Compléments dans un sous-chapitre des "anecdotes". |

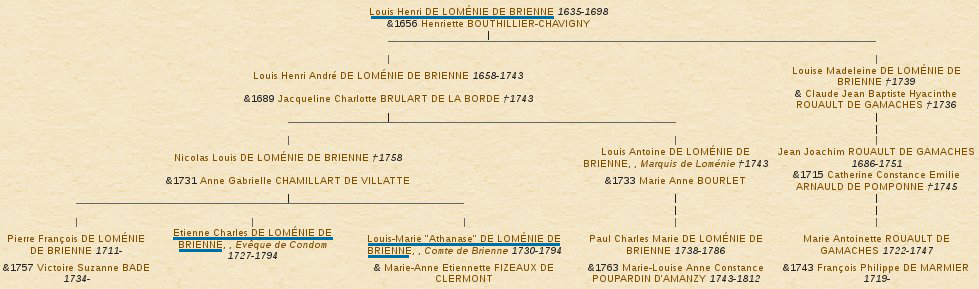

Voici la descendance de Martial de Loménie sur les 3 générations avec ses plus prestigieux représentants soulignés.  | |

| |

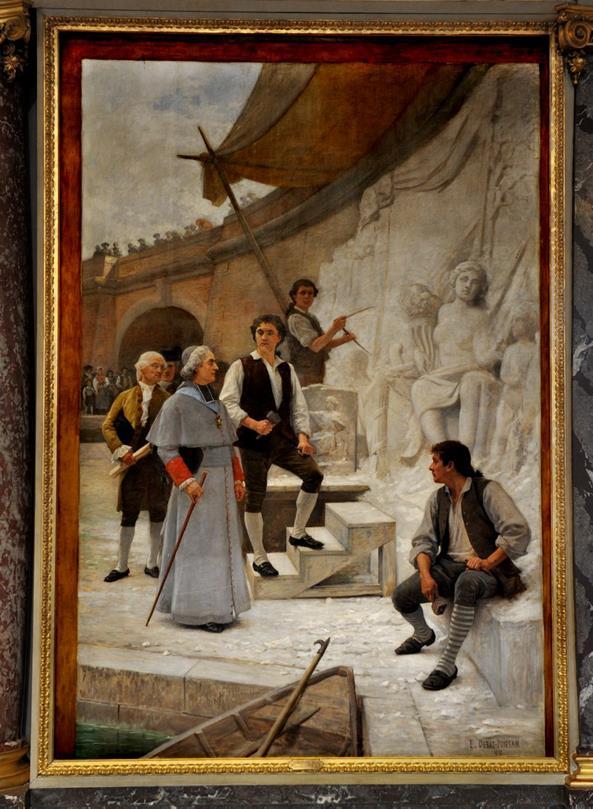

| Etienne Charles de Loménie de Brienne (1727-1794), cardinal, premier ministre de Louis XVI. Il est un arrière petit-fils de Louis Henri. Après de brillantes études, il entre dans les ordres et poursuit une carrière ecclésiastique de haute volée. Il est evêque de Condom à 33 ans, en 1760, puis archevêque de Toulouse en 1763, de Sens en 1787. Parallèlement, ne cachant pas son incroyance, surnommé l'Antimoine, il mène une carrière littéraire et politique. Ami de Voltaire, il entre, en ce siècle des Lumières, à l'Académie Française en 1770. Ami de Turgot et proche de la reine, il est nommé en 1787 président de l'assemblée des notables puis Contrôleur général des finances. Du 1er mai 1787 au 25 août 1788, en pleine période troublée d'avant révolution, Loménie de Brienne est premier Ministre (avant Jacques Necker du 25 août 1988 au 16 juillet 1989), promettant la tenue d'Etats Généraux. En décembre 1988, il est nommé cardinal et passe deux ans en Italie. Il prête serment à la constitution civile du clergé en 1790, devenant en 1791 évêque constitutionnel de l'Yonne, désavoué par le Pape. Devenu suspect lors de la Terreur, surnommé "Cardinal de l'Ignominie", il meurt la nuit de son arrestation dans des conditions troubles, à l'âge de 66 ans. (compléments ci-après au chapitre Anecdotes) |

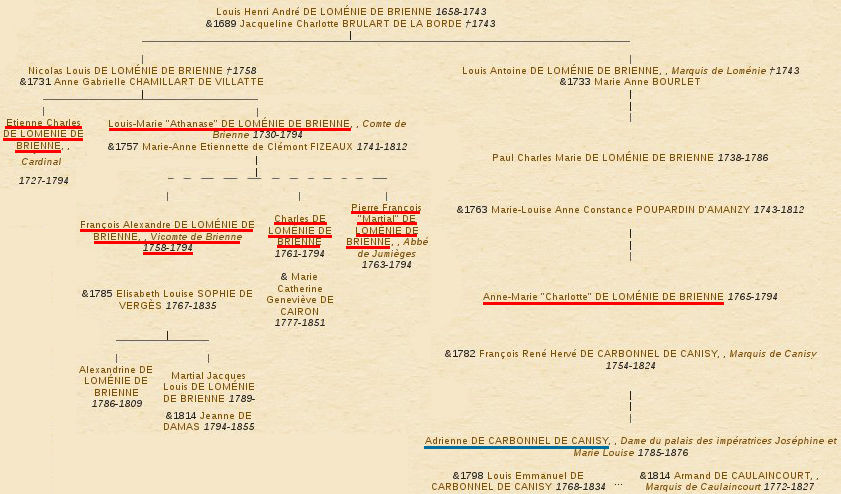

| Louis Marie Athanase de Loménie de Brienne (1730-1794), secrétaire d'état à la guerre de Louis XVI, dernier comte de Brienne. Frère cadet du cardinal, il vivotait dans un manoir ruiné. En 1757, il redore son blason en épousant la fille unique de l'ancien maître d'hôtel de Louis XIV, Etiennette Fizeau de Clémont. Sept millions de livres de dot ! Cette fortune va à la reconstruction fastueuse de son château et à l'achat de seigneuries. Il acquiert un bel hôtel à Paris appelé depuis hôtel de Brienne, actuelle résidence officielle du ministre de la Défense (voir plus loin). Il devient lieutenant général des armées du roi puis secrétaire d'État à la Guerre de 1787 à 1788. Mais le couple est stérile. Il adopte trois jeunes lointains cousins orphelins de la branche provençale d'Aubagne que l'on fit monter de Marseille (voir plus loin le schéma de ce cousinage). Trois mois après le décès de son frère cardinal, ils furent tous les quatre parmi les 25 guillotinés du 21 floréal an II, 10 mai 1794, avec la soeur de Louis XVI, Marie Elisabeth Capet et avec une cousine, Anne Marie Charlotte de Loménie de Brienne (1765-1794). La famille De Loménie de Brienne était décimée, ou presque. |

Soulignés en rouge, les victimes de la Terreur révolutionnaire de 1794 (voir aussi plus loin en "Anecdotes"). En trait horizontal pointillé, les cousins lointains orphelins de la branche d'Aubagne adoptés par Athanase.

| |

|

Adrienne de Carbonnel de Canisy (1785-1867), dame du palais de l'impératrice. Fille d'Anne Marie Charlotte de Loménie de Brienne (dont le père était cousin germain du cardinal), elle fut l'une des trois descendantes des De Loménie de Brienne à survivre à la Terreur. Considérée comme l'une des plus belles femmes de son temps, Madame de Canisy, côtoya Bonaparte et devint dame du palais des impératrices Joséphine et Marie Louise. Elle se maria le 24 mai 1814bavec le général et diplomate Armand de Caulaincourt, très loyal et fidèle à Napoléon. L'empereur avait eu quelques réticences à accepter ce mariage entre divorcés. Ils eurent deux fils, Adrien (1815-1896) et Hervé (1819-1910) qui devinrent sénateur et député. De son premier mariage avec un cousin germain du côté paternel, elle avait eu deux enfants, Emma et Ernest de Carbonnel de Canisy, la première se mariant à un député et préfet, le second devenant marquis de Canisy.

Le cardinal avait ausi une soeur, Anne Louise Gabrielle (non indiquée dans le schéma ci-dessus), qui eut une fille Marie Louise Courrèges installée à Marmande, où elle eut une descendance. L'aîné des enfants adoptifs de son frère avait deux jeunes enfants qui ont survécu à la révolution, Alexandrine (1786-1809), exilée à l'étranger, recueillie par d'anciens serviteurs, décédée sans enfant à 23 ans et son frère Martial Jacques Louis de Loménie de Brienne. Dernier héritier mâle, né en 1789, caché dans un village des environs de Brienne, réfugié en Suisse, il est de retour à Sens en 1803 et monte ensuite à Paris. Marié en 1814, il a une fille, Gabrielle (1817-1904), dernière à porter le nom des De Loménie de Brienne. Le résistant Henri d'Estienne d'Orves (1901-1941) est l'époux d'une de ses arrières petit-filles, Eliane de Lorgeril. |

D’or, à un arbre de sinople, posé sur un tourteau de sable, au chef d’azur, chargé de trois losanges d’argent :

Sur cette base, les diverses alliances et fonctions ont généré des variantes, l'orme du blason des De Loménie restant central :

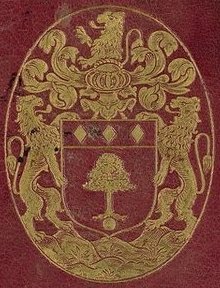

La branche de Brienne, avec le lion du blason de la maison de Brienne, jadis porté par Jean de Brienne (1170-1237) roi de Jérusalem puis empereur latin de Constantinople (lien), ajouté par le mariage de Henri Auguste de Loménie avec Louise de Béon (portrait à droite), héritière du château de Brienne :

La branche de Brienne, avec le lion du blason de la maison de Brienne, jadis porté par Jean de Brienne (1170-1237) roi de Jérusalem puis empereur latin de Constantinople (lien), ajouté par le mariage de Henri Auguste de Loménie avec Louise de Béon (portrait à droite), héritière du château de Brienne :

- le cardinal Etienne Charles de Loménie de Brienne, premier ministre de Louis XVI :

Devise : Poinct gesné, poinct gesnant

Cri : Avant Loménie !

En 1619, Henri Auguste de Loménie a 24 ans. Pas encore marié à l'héritière de Brienne, il ambitionne la charge de "grand prévôt de l'ordre du Saint Esprit". Seuls les nobles peuvent y accéder, mais le jeune courtisan n'a pas tous ses quartiers de noblesse. Son arrière grand-père Aimery (ou Aymeric...) de Loménie dit le Mingoux ou le Mignon avait épousé une roturière, Anne Du Peyrat, fille de drapiers limougeauds.

En 1619, Henri Auguste de Loménie a 24 ans. Pas encore marié à l'héritière de Brienne, il ambitionne la charge de "grand prévôt de l'ordre du Saint Esprit". Seuls les nobles peuvent y accéder, mais le jeune courtisan n'a pas tous ses quartiers de noblesse. Son arrière grand-père Aimery (ou Aymeric...) de Loménie dit le Mingoux ou le Mignon avait épousé une roturière, Anne Du Peyrat, fille de drapiers limougeauds.

Pour corriger ce sang impur, le couple a été remplacé par un autre couple constitué d'un homonyme Aimery de Loménie, cousin du précédent, et son épouse noble Claude du Val, lequel couple n'avait pas eu d'enfant (il est présenté ci-dessus dans la branche Raymond de Loménie).

La falsification apparaît habile, mais Clérembault, le généalogiste des Ordres du Roi, déclara le document "Suspect"... ce qui n'empêcha pas Henri Auguste de devenir grand prévôt.

Comment Clérembault a-t-il pu se douter de la supercherie ? Le mariage d'Aimery de Loménie avait fait grand bruit à l'époque. La famille du marié était tellement outrée qu'il épousa cette fille de marchand limougeaud qu'elle le retint prisonnier dans une tour du château en ruines de Chalusset pendant 10 mois et 13 jours, espérant ainsi empêcher le mariage. L'affaire eut assez d'écho pour parvenir jusqu'à Versailles. Martial de Lomenie, grand-père d'Henri Auguste, fils d'Aymeric et Anne, devenu seigneur de Versailles, était à l’origine du marché Notre-Dame de cette ville (encore existant). A l'époque, cela prêtait à sourire car on le disait "sortant de marchands" ! (source dans les pages de présentation du document du dernier chapitre)

Rétrospectivement, force est de constater que ce mélange de sang noble et roturier a été détonnant, pour avoir engendré la fameuse branche De Loménie de Brienne !

Les bases généalogiques du XXIème siècle, sur Internet, présentent des variations dont certains liens peuvent être considérés comme faux, au vu de ce qui a été considéré précédemment ou de ce qui le sera par la suite. Les cas erronés les plus fréquents sont ceux-ci :

- Jean, le père de Jean Ier serait fils de Gauthier II vivant quatre siècles plus tôt. Raymond aussi, éventuellement.

- Martial de Loménie, seigneur de Versailles, est fils d'Aymeric et Claude du Val. C'est la reprise de la fausse généalogie de 1619.

- Il n'y aurait qu'un seul Aimery / Aymeric de Loménie, père de ce même Martial, d'abord marié à Anne du Peyrat, la mère, puis à Claude Duval, sans enfant. Ainsi sur la base Roglo 2019 :

L'erreur est minime puisqu'elle n'a pas d'incidence sur l'ascendance des descendants d'Aymeric et Anne (ici sur la base Roglo en avril 2019), - Jean Ier de Loménie serait fils d'Adrien, l'un des trois fils de Raymond de Loménie. Ou il serait fils de Raymond.

- Jean dit Roby de Faye de Loménie (marié à Catherine Eygouthérias) serait fils de René de Loménie (de la branche de Lambaudie) et Marie de Marlhac. Voir plus loin la branche de Roby, il descend de la branche de Faye et non de Lambaudie.

- L'époux de Louis Boucherat serait Jeanne Anne Françoise de Loménie, fille de Henri Auguste seigneur de Versailles. Il est marié avec Anne Françoise de Loménie, dont le père François, seigneur de Ravannes, est un cousin germain de Henri Auguste.

- Gauthier de Loménie (branche parisienne), marié avec Léonarde Jouaneau, et Léonard de Loménie (ci-après la branche d'Aubagne), marié avec Jeanne Bonyn, seraient fils de Martial le Tondeur de Loménie et Marguerite Ardillier. Ils sont très probablement fils de François l'Agréable de Loménie et Catherine Bardaud, ou pour le moins leurs neveux. Cela rapproche sensiblement la branche d'Aubagne et la branche parisienne de Brienne, ce qui explique l'adoption des trois orphelins d'Aubagne (ci-dessus).

- Léonard de Faye, marié à Anne de Mesclajoc, serait fils de Jourdain de la Faye et Jeanne Laurent. Il y a là confusion entre les familles De la Faye et De Faye issue de Loménie (voir ci-avant).

Il y a lieu de s'interroger sur Martial le Tondeur de Loménie, son positionnement (il apparaît fils de Jean II le gros, et non petit-fils), sa postérité (apparemment il n'en a pas) et même son existence.

Il convient de comprendre qu'il n'y a pas, d'un côté, une vraie généalogie De Loménie et, de l'autre côté, des fausses. Ce qui nous paraît faux l'est en fonction des données dont nous disposons. Ce qui est ici présenté comme juste aussi. Cela peut évidemment changer en fonction de la connaissance de nouvelles informations. De plus, nous appliquons une rigueur qui n'est pas optimale. Ainsi, nous avons déjà souligné que ce qui précède 1440 (le mariage de Jean Ier) ne saurait être considéré comme assuré, nous le prenons en compte car cela apparait être cohérent et de bonne foi. Les variantes ignorant des éléments non avérés par les sources d'époque, sont autant valables, et même davantage. Cette page, qui aurait pu être titrée "La généalogie optimale De Loménie", avec un adjectif pouvant être mal compris, est titrée "Les généalogies De Loménie". Les lecteurs comprendront quelles sont les fausses, quelle est l'optimale à ce jour, selon l'auteur de cette page, quelles sont les vraies qui reprennent en partie l'optimale, voire qui vont au-delà de façon argumentée.

Remarques sur des articulations de branches dans le schéma ci-dessus réunissant les branches présentées précédemment (ici de façon un peu simplifiées) autour de la branche racine :

- La branche originelle de Maxilien et des deux Gauthier / Gaultier est chronologiquement dans l'ascendance de la branche racine. Le fait que Jean Ier ait un père Gaultier et un fils Gauthier ne laisse aucun doute sur cette lontaine ascendance.

- La branche Raymond apparaît parallèle à la branche racine. La confusion du couple Aimery / Aimeric dit Maingot - Barbe du Peyrat avec le couple Aimeric - Claude du Val montre l'existence d'un cousinage, probablement de même génération. Les deux Aimeric ne peuvent pas être cousins issus de germains, car on connaît bien les enfants et petits-enfants de Raymond et de Gauthier, dont ils descendent. Raymond ne peut être, au plus près, que le neveu de Gaultier / Gauthier. On pourrait certes ajouter ou soustraire une génération, mais la date approximative de mariage de Raymond (1402) correspond à la date de naissance estimée de Jean Ier (1410) : ils sont bien de la même génération. En particulier cela ne permet pas à Raymond d'être fils de Thomas (qui a une descendance inconnue). Ainsi, les deux Aimeric seraient des petits-fils de cousins issus de germains (Jean Ier et Gaspard). En estimant la date de naissance de Gaultier à 1350, l'ensemble apparaît cohérent. Sans que ce soit certain, cela apparaît très plausible et il n'y a pas d'hypothèse vraiment concurrente.

Nous avons vu précédemment que la branche aînée de Lambaudie et la branche cadette de Faye s'étaient réunies en 1600 et 1612 par un double mariage des frères Martial et Guillaume de Lambaudie avec les cousines Marguerite et Simone de Faye.

Avant cette recomposition, la branche aînée de Lambaudie était au faîte de sa puissance. René De Loménie (ou Deloménye), sieur de Lambaudie, du Bost, de la Bastide, de Puyrenon, de la Borde en partie etc., notaire royal, bourgeois de Flavignac, possédait au moment de sa mort, à 74 ans, entre 1000 et 1500 hectares, selon l'inventaire de sa succession qui est partagée le 31 décembre 1614.

Pierre, fils des aînés Martial et Marguerite, hérita de la demeure de la Bastide et est à l'origine de la branche de la Bastide (voir plus loin). La branche de Roby (voir ici) est issue de Jean de Loménie dit Roby de Faye, dont le fils Pierre épousa Jeanne de Loménie, fille de Guillaume et Simone. Quant à la branche de Puyrenon (voir là), elle est issue d'un autre frère de Martial et Guillaume, Martial le Jeune.

|

Ainsi avec ce double mariage de frères de Lambaudie et des cousines de Faye se terminent les branches de Lambaudie et de Faye et débutent celles de la Bastide, de Roby et de Puyrenon.

A la génération suivante, c'est à Pierre fils de Guillaume et Simone qu'échut le château de Faye. Sans enfant, décédé en 1690, il désigna pour héritier son neveu et filleul, fils d'Annet de Villoutreys et de sa soeur Marie, dite Marion, de Loménie. Pour la suite, voir ci-après le château de Faye.

En ce qui concerne la généalogie de la famille de Villoutreys, on se reportera sur le document présenté en cette page.

La terre de la Bastide appartenait aux Guyot de La Bastide avant que Jean Ier de Loménie en hérite vers 1440 par son mariage. On a vu que, au début du XVIIème, la branche de la Bastide est une reprise de la branche aîné de Lambaudie issue de Jean Ier de Loménie, enrichie de la branche cadette de Faye. Son premier représentant est Martial l'Aîné de Loménie, sieur de Lambaudie, fils aîné de René de Loménie et Marie de Marlhac, qui hérite de La Bastide par un acte du 11 septembre 1631 devant Tardieu notaire à Limoges, notaire royal à Flavignac. Il avait épousé par contrat du 6 septembre 1582 (Archives Laborderie) sa cousine Marguerite de Loménie. Le 9 septembre 1606, il avait fondé la chapelle de Faye et de Lambaudie.

Suite à son décès en 1631 ou peu après, son frère Pierre de Loménie, notaire royal à Lambaudie, est sieur de la Bastide. A son décès, sans enfant, par acte du 12 septembre 1643 (Defaye notaire), c'est son neveu Pierre, fils de Martial l'Aîné, sieur du Bost en Lavignac, qui devient sieur de la Bastide. Lieutenant du comté et de la judiction des Cars, Pierre de Loménie est assasiné en 1654 sur la route de Bordeaux. Il avait épousé par contrat du 30 août 1654 (Archives de la Bastide) Isabeau Sègue. Le titre passe ensuite de fils aîné en fils aîné.

Cette branche bourgeoise de la Bastide prend fin, dans une relative discrétion, avec Jacques, sieur de La Bastide (1744-1825), avocat au parlement de Paris, juge de Chalus, procureur de la commune de Limoges pendant la Révolution, puis négociant à Limoges. Marié avec Jeanne Boudet, ils eurent quatre fille et un fils Antoine, apparemment mort jeune.

Voici une photo récente de la Bastide :

On a vu que la branche de Puyrenon est née avec Martial le Jeune de Loménie, frère des époux du double mariage, probablement en 1614 au décès de leur père René de Loménie. C'est, apparemment, la seule branche noble des De Loménie à atteindre le XXème siècle. Elle tient, tardivement, son nom d'un lieu lui appartenant dans la première moitié du XVIIIe siècle.

| Wikipédia (sur la page de la famille De Loménie) : "Il convient de signaler le douzième représentant de la branche du Puyrenon, Louis de Loménie qui, élu le 30 décembre 1871, succéda à Mérimée à l'Académie française et fut le prédécesseur de Taine. Il est, entre autres, l'auteur d'un grand ouvrage sur les Mirabeau qu'acheva son fils Alexis Louis Charles. Celui-ci, auditeur au Conseil d'État, fut à son tour un homme de lettres distingué puis directeur et administrateur de la Compagnie française pour l'exploitation des procédés Thomson Houston. Il décèdera le 1er janvier 1910 à l'âge de 53 ans."

Élu à l'Académie le 30 décembre 1871 en remplacement de Mérimée ; il fut reçu par Jules Sandeau le 8 janvier 1874.

Compléments : sa fiche Roglo (sachant qu'il n'a pas été "comte de Brienne"...), sa fiche de membre de l'Académie Française et sa fiche Wikipédia. |

Cet académicien eut un unique petit-fils, aussi prénommé Louis, qui se dirigeait également vers une carrière littéraire. A 33 ans, sans enfant, il disparut lors de la guerre de 1914-1918.

Cette branche, dite "du Château" ou "de Monteil" ou "de Saint Martin Château" commence lorsque Jean de Loménie, (1635-1710), descendant de Jean II le Gros, s'installe à Saint Martin Château, dans la Creuse, à 57 km de Flavignac. Par son mariage en 1666 avec Anne Marie du Masfaure, il est devenu Baron de St Martin Château. Sa possession était évaluée à 3100 hectares, comprenant 26 villages.

| Le château de Monteil, à Saint Martin Château (Creuse), où naquirent les enfants de cette branche De Loménie. |

Cette prospérité fut de courte durée, à cause notamment de nombreux enfants et de nombreux procés. A son décès en 1762, Guillaume, petit-fils de Jean, avait un "mobilier assez médiocre ; la famille était alors déchue de son ancienne splendeur".

La Révolution Française bouleversa la vie de la famille. En 1793, à 18 ans, Hercule de Loménie, baron de St Martin Château, petit-fils de Guillaume, émigre en Angleterre. Il devient capitaine de cavalerie dans les armées allièes. En 1794, an II de la République, ses trois tantes religieuses, Marie Véronique, Marie Thérèse et Geneviève Elisabeth, âgées de 29 à 40 ans, se marient, chacune avec un vicaire ou curé défroqué. Les biens d'Hercule sont confisqués par le Directoire du district de Bourganeuf. Sur réclamation de sa mère et de ses soeurs, un arrêt du département de la Creuse du 3 thermidor an III ordonne le partage de ses biens en trois lots, dont un est réservé à la Nation, prenant ainsi la place de l'émigré.

Hercule de Loménie se marie en Angleterre et a des enfants. Il revient en France. En 1807, avec ses co-possesseurs, il vend ce qui lui reste de biens, notamment le château de Monteil, à Etienne et Joseph Paquet, père et fils. En 1810, il se retire avec sa mère au château de la Josserie à Bussière Galant (Haute-Vienne), où il mourra en 1827 à l'âge de 52 ans. Chevalier de Saint Louis et de la Légion d'Honneur, il jouissait d'une rente sur la cassette particulière de Louis XVIII, qui lui a reconnu le grade de Colonel. Peut-être, aussi, en souvenir des guillotinés de la branche De Loménie de Brienne ?

Son fils Jules de Loménie, dernier descendant masculin, est décédé en 1837.

Après avoir déjà étudié les branches "originelle", Raymond, "pivot", Le Couty, "racine", de Brienne, de la Bastide, de Puyrenon, du Château (de Monteil), nous passons à quatre branches déjà nommées et non encore précisées (de Roby, de Marmé, d'Aubagne, de Montcuq), puis, avant de nouvelles branches découvertes par ailleurs, à trois branches (des Forges, d'Annot et de la Terrade) présentées dans le texte qui suit, extrait de la page 445 du document "Armorial général du Limousin du XIIème au XXIème siècle", effectuant une distinction appuyée entre les branches nobles et roturières.

"Les de Loménie sont originaires, semble-t-il, du village disparu de Loménie (cne de Saint-Yrieix-la-Perche, HV.) Très tôt elle s'est scindée en plusieurs branches, certaines nobles, d‟autres demeurées roturières. Les branches nobles ont été celles : de Brienne qui commença avec Martial de Loménie, tué à la Saint-Barthélémy en 1572 et s'achèva avec Athanase de Loménie mort sur l'échafaud en 1794 ; celle de Marné, agrégée à la noblesse au XVIIe siècle et éteinte en 1899 ; celle des Forges anoblie par charge en 1637 également éteinte ; celle de La Faye, anoblie par lettre en 1638 et éteinte en 1690.

Les branches roturières furent encore plus nombreuses. Ce sont notamment celles du Monteil à laquelle appartenait 1699 Jean de Loménie, ancien receveur des tailles, seigneur du Monteil et de Saint-Martin (cne de Saint-Martin-Château, Cr.), seigneuries qui resteront jusqu'à la Révolution dans cette famille éteinte en 1817 à la mort d'Hercule de Loménie ; celle de Roby installée dans le Haut-Limousin et éteinte en 1822 ; celle de Puyrenon à laquelle appartenait Louis de Loménie membre de l'Académie Française mort en 1877 ; celle de La Terrade (éteinte en 1691) ; celle d'Annot (éteinte en 1844), celle d'Aubagne (éteinte en 1871), etc. Il resterait en 2009 une branche roturière de Loménie dont le nom s'écrivait Deloménie.

Armes des Loménie nobles : d’or à l’arbre arraché de sinople aux racines du même posées sur un tourteau de sable ; au chef d’azur chargé de trois losanges d’argent. Armes des Loménie roturiers : d’argent à l’arbre arraché de sinople aux racines du même posées sur un tourteau de sable ; au chef d’azur chargé de trois losanges d’argent "

- La branche de Roby, installée sur les terres de Faye à Flavignac, débute avec Jean de Loménie dit Roby de Faye (1584-1659) le fils Pierre épouse une fille de Guillaume de Lambaudie et Simone de Faye. Etant donné son surnom, Jean dit Roby de Faye descendrait de la branche de Faye. Comment ? Etant donné que sa petite-fille Catherine de Loménie épouse en 1717 son cousin au quatrième degré François le Blois Sabourdy, le père de Jean dit Roby de Faye serait un fils de François dit l'agréable (frère de Martial le seigneur de Versailles) et Catherine Bardaud. Assez rapidement ses descendants, même dans les rameaux aînés, semblent avoir perdu leur statut de descendant de nobles et bourgeois. Ils sont "dit Roby" et non "de Roby", ils deviennent marchands ou forgerons. la branche aînée semble s'éteindre au début du XIXème siècle. Il apparaît possible que des descendants d'une des branches cadettes vivent encore, sous une autre orthographe que De Loménie.

- La branche de Marmé (ou de Saint Domingue) débute avec Joseph, décédé à Petit Trou de Nippes (Haïti) en 1782 : " à Petit Trou, le 15/08/1782, inhumation dans l'église de Joseph Loménie de Marmé, ancien capitaine des troupes réglées de la marine, natif de Grenoble, environ 68 ans, décédé la veille sur son habitation". Né à Grenoble vers 1714, on ne connaît pas ses parents, ni aucun De Loménie installé en cette ville. Il n'est donc pas sûr qu'il se rattache à la branche racine. Joseph Loménie de Marmé eut quatre fils dont trois eurent des enfants. La branche semble s'être éteinte au milieu du XIXème siècle.

- La branche d'Aubagne, issue de la branche De Faye, débute avec Martial, petit-neveu de Martial, le seigneur de Versailles (ou avec son père Léonard, marié avec Jeanne Bonyn). Il s'installe à Aubagne, près de son cousin germain François de Loménie (autre petit-neveu du seigneur de Versailles), évêque de Marseille de 1624 à 1639 et baron d'Aubagne. Il s'y marie en 1635 avec Marguerite Deleuze. Le dernier de cette lignée est Pierre François de Loménie, né en 1711, marié tardivement en 1757 avec la Marseillaise Victoire Suzanne Bade. Il était enseigne des galères du roi, capitaine du port de Marseille, chevalier de Saint Louis. Lui et son épouse meurent alors que leurs trois fils sont encore jeunes. Ils sont adoptés par leur cousin lointain Louis Marie Athanase de Loménie de Brienne, frère du cardinal, et seront guillotinés en 1794 (voir ci-avant et ci-après). On a vu que deux enfants de l'aîné des trois fils ont survécu.

A gauche le père adoptif des trois orphelins guillotinés, à droite leur père naturel :

- La branche de Montcuq débute avec Georges De Loménie (ou Deloménye), notaire royal à Flavignac, qui épouse vers 1570 Paule Chazelas. Cette branche, issue de celle de Faye, est constituée de notaires royaux installés au lieu-dit Montcuq à Flavignac. Restant proche de la branche de la Bastide, (notamment par une double alliance avec la famille Robert), elle s'éteignit au milieu du XVIIIème siècle avec Pierre, sieur de Montcuq, dont une petite-fille se maria avec Jean Baptiste Ferréol de Gay de Nexon, avec une importante descendance. Voir plus loin le lieu-dit de Montcuq, en Flavignac, dans le chapitre "Les anecdotes".

- La branche des Forges : "anoblie par charge en 1637". Nous n'avons trouvé aucune autre trace... Un rapprochement avec le "ruisseau des Forges", déjà évoqué dans le chapitre sur la branche Le Couty, apparaît probable. Serait-ce une branche voisine, tardivement anoblie en 1637 en d'autres lieux ?

- La branche d'Annot. Elle n'apparaît pas reliée avec la branche racine. Annot est une commune des Alpes de haute Provence. On y trouve effectivement quelques De Loménie, notamment un Pierre de Loménie en 1709, une Catherine veuve de Jean Roux en 1710, un Jacques en 1712, un Gaspard, maître tisseur à draps, en 1725 (marié avec Honorade Brun en 1717), un François de Loménie, d'Avignon, en 1733... Quelques uns sont sur le site geneanet hparey, notamment Jacques et Catherine de Loménie mariés tous deux le 22 février 1694 à Marie et Jean Raud / Roux. Cette présence à Annot semble durer jusqu'au milieu du XIXème siècle, avec aussi les orthographes Deloménie et Loménie.

- La branche de la Terrade : La Terrade est un lieu-dit de Flavignac. C'est une branche cadette de celle de Montcuq, son premier représentant François le Jeune, marié à Andrée Dauriat, étant le frère de François l'Aîné, second représentant de la branche de Montcuq, marié avec Rose dauriat, soeur d'Andrée (voir dernier chapitre, page 65). De procureur en procureur, le dernier représentant, seulement à la troisième génération pourrait être Pierre, marié avec Marguerite Fleurat, sa fille Anne se mariant avec Laurent de Loménie dit le Couty, ce qui nous fait découvrir une nouvelle branche :

- La branche de Guyenne. La première trace que nous ayons trouvée est celle de son dernier représentant Robert de Loménie, notaire, né en 1874, vivant à Viry Châtillon (91), sans qu'on puisse remonter sur les parents de son père Charles, né en 1840, inspecteur des Chemins de Fer. Robert a eu trois filles, toutes trois sans postérité. Au début du XXème siècle, la famille de Robert était revenue sur Flavignac, comme propriétaire aux Condamines, près de Busserolles. Nous avons ensuite appris que cette branche installée en Guyenne au XVIIème siècle pourrait être issue de celle de Puyrenon. Sur geneanet, une recherche en Dordogne montre effectivement la présence de De Loménie aux XVIIème et XVIIIème siècles sur les communes de Lussas et Saint Front sur Nizonne, très proches l'une de l'autre, à environ 45 km de Flavignac. Principalement sur le site geneanet jmbrudieux : ici. Le plus ancien, Léonard; né vers 1695, était laboureur et le rattachement à la branche de Puyrenon, avec des seigneurs et notaires, apparaît difficile. Il peut aussi y avoir en Dordogne des De Loménie sans aucun rapport avec ceux de Flavignac. Une confusion avec l'orthographe de Lemounie / Leymounie ? Du côté Puyrenon, un fils de l'académicien, Charles, s'était aussi marié à Nontron (24) (à 7 km de Lussas) en 1902, autre origine de confusion ?

- La branche de Ravannes est "issue du cousin et gendre de Martial", le seigneur de Versailles (source en note de cette page Gallica d'un article "Le château du Monteil et la famille de Loménie"). Elle commence donc avec François de Loménie, seigneur de Ravannes, fils de François l'Agréable, ayant épousé sa cousine germaine Louise, fille de Martial le seigneur de Versailles, les deux époux étant petits-enfants de Aimery dit Mingoux de Loménie, petit-fils de Jean Ier. Cette branche eut une courte existence, François et son fils François, mais une fille du second François, Anne Françoise de Loménie (1614-1697) eut un prestigieux second époux, Louis Boucherat (1616-1699), Garde des sceaux et Chancelier de France de 1685 à 1699

Seules les branches reconnues, qu'elles soient nobles ou pas, semblent, au fil des siècles, avoir gardé le patronyme orthographié "De Loménie", sauf peut-être une "Deloménie", on vient de le voir. D'après Wikipédia, la dernière, celle de Puyrenon, se serait éteinte en 1917, avec une résurgence en 1924 :

- 1917 : "Alexis Louis Charles de Loménie de Puyrenon eut un fils, Louis de Loménie, qui se dirigeait, comme son grand-père, vers l'œuvre historique et littéraire. Attaché à la bibliothèque de l'Arsenal, il est mobilisé lors de la, Première Guerre mondiale, au 413e régiment d'infanterie. Grièvement blessé le 9 mai 1917 durant la bataille du Chemin des Dames, il est ensuite porté disparu. Avec lui s'éteignit la famille de Loménie."

- 1924 : "La soeur de Charles, Louise de Loménie, épousa Henri Beau et en eut quatre fils : Gérard Beau de Loménie, l'historien Emmanuel Beau de Loménie, Gilbert, fondateur du cabinet de conseils en propriété industrielle Beau de Loménie, et Louis Beau de Loménie, banquier. La descendance mâle des Loménie du Puyrenon étant éteinte, un jugement de 1924, homologuant un décret rendu après avis du Conseil d'État, autorisa les quatre fils de Louise à ajouter à leur patronyme celui de Loménie et à porter ainsi le nom Beau de Loménie. Henri Beau (1855-1937), officier de la Légion d'honneur, était issu de la famille des banquiers Beau, originaire de Saint-Vinnemer, dans l'Yonne."

Il est probable que Robert de Loménie, dernier représentant de la branche de Guyenne, né en 1874, ait vécu au delà de 1917.

Il reste le Jean De Loménie, habitant Poissy (78), qui a rédigé la généalogie manuscrite du XXème siècle présentée dans le dernier chapitre de cette page. Et sur geneanet, on trouve un Jean-Michel De Loménie (fils de Jean-Louis) qui pourrait être né vers 1950 (ici)... Et la naissance en 1952 d'un Dominique De Loménie, petit-fils de Marc De Loménie (ici)...

| Il est aussi possible de considérer que la famille Beau de Loménie, qui vient d'être présentée, continue la tradition des De Loménie, notamment avec l'architecte Gérard Beau de Loménie (1895-1974) (photo ci-contre) et l'écrivain Emmanuel Beau de Loménie (1896-1974), tous deux fils de Henri Beau et Louise de Loménie (lien avec la branche principale). "La famille de Loménie s'éteignit au XXe siècle et fut relevée par la famille Beau, devenue Beau de Loménie" peut-on lire sur une page de blog des familles Brienne... |

|

Certains patronymes d'orthographe voisine restent vivaces. Entre 1966 et 1990, on dénombre 67 naissances de Deloménie en France, 17 Delauménie, 29 Delhoménie, 24 Loménie, 9 Lhoménie, 1 Delaumény. Signalons la naissance d'un (ou une) De Lauménie entre 1941 et 1965. Géographiquement cela se concentre dans le Limousin, toutes ces branches sont originaires de Flavignac, rien ne permet d'en douter, même si quelques branches n'ont pu être rattachées.

Il convient de se demander si certains Deloménie / Delauménie / Delhoménie d'aujourd'hui se rattacheraient à la branche racine. Cela apparaît probable, par exemple avec la descendance de Pierre Deloménie (aussi orthographié Delhoménie) né en 1849, en provenance de la branche de Roby (lien).

Nous avons vu qu'en 1690, lors de la répartition faisant suite à la double jonction des branches de Lambaudie et de Faye, Pierre de Villoutreys, neveu de Pierre de Loménie et époux de Marion de Loménie, hérita de la terre de Faye où se situait le château ancestral de la famille De Loménie, en sa branche de Faye. Il devint la demeure familiale de la branche Villoutreys de Faye..

Un siècle environ plus tard, l'ancien manoir datant du XVème siècle, dont on ne connaît aucun croquis, fut détruit, au moins en partie, et remplacé par le château actuel construit, de 1782 à 1786 par l'architecte Joseph Brousseau (ayant aussi réalisé à Limoges le palais de l'Evêché et le lycée des Jésuites devenu lycée Gay Lussac)..

La famille Villoutreys de Faye en profita peu de temps, car son dernier représentant, prénonommé Louis-Henri, se suicida à 24 ans au château en 1810, 8 ans après le décès de son père. Auparavant, il avait déshérité ses soeurs entièrement au profit de son curateur l'abbé Louis Léonard de Loménie qu'il avait institué comme légataire universel.

La page Wikipédia sur le château de Faye présente l'imbroglio qui en découla : "Faisant preuve d'une grandeur d'âme et d'un désintéressement plutôt rares, l'abbé de Loménie renonça à l'héritage par acte du 13 octobre 1810 au profit des soeurs du décédé. Mais sous le poids des dettes que leur laissait leur frère et la charge considérable que constituait l'entretien du château de Faye, l'abbé provoque la vente des biens de Faye avec autorisation par un jugement du Tribunal civil de Saint-Yrieix le 6 mai 1812. Après deux ventes aux enchères, l'adjudication est faite au profit de M. François Tenant de La Tour pour 112.100 Francs-Or. Mais alors se produit un coup de théâtre qui éclate dès le lendemain le 9 janvier 1813 : monsieur François Tenant de La Tour déclare que l'adjudication des Biens de Faye n'était pas pour lui, qu'il avait enchéri et s'était rendu acquéreur au nom de Monsieur Léonard de Loménie prêtre, demeurant à Faye, commune de Flavignac pour une moitié et pour Madame Jeanne Françoise d'Haubech sa belle-sœur, veuve de François de Loménie, pour l'autre moitié. Ainsi, la longue patience et plus particulièrement la magnanimité de l'abbé Louis Léonard, ancien curateur et précepteur de Henri-Gratz de Villoutreys, se trouvait récompensée. Et après une éclipse de 123 ans, la famille de Loménie rentrait en possession de ses biens.

Il semble bien que, l'adjudication fut décidée, l'abbé ait agi en sous-main, d'accord avec sa belle-sœur. La déclaration de commande de François Tenant de La Tour, ami de la famille, est là pour le prouver. Mazarin aurait parlé à ce sujet d'une savante combinazione, d'ailleurs courante, parfaitement légitime et légale. Ce n'était après tout que très juste après la grandeur d'âme dont Louis-Léonard avait fait preuve en renonçant au legs universel de son pupille, qui lui aurait permis d'hériter de Faye s'il avait voulu sans bourse délier. L'abbé préféra agir « à la loyale » et il en fut récompensé."

La famille Labrouhe de Laborderie acheta le château en 1813, date à laquelle Jean-François de Labrouhe de Laborderie (1797 - 1857), futur maire de Flavignac dont le père mourut subitement l'année suivante, épousa (Marie Jeanne Thérése) Louise De Loménie, descendante de la branche de Puyrenon. En 1871, à 81 ans, en son château de Faye, Louise escalade l'échelle de sa bibliothèque pour prendre un livre, tombe, se fracture le fémur et contracte la maladie qui devait l'emporter.

La famille de Labrouhe de Laborderie occupa le château jusqu'en 1954. Le jardin se répartit sur deux niveaux de terrasses. La partie Est a été transformée au XIXe siècle et un parc paysager a été créé en 1970. Depuis 2000, le décor intérieur avec ses boiseries et ses sculptures en bois doré est inscrit au répertoire des monuments historiques, de même qu'une partie du potager et du verger. Voir la fiche du château dans la base Mérimée.

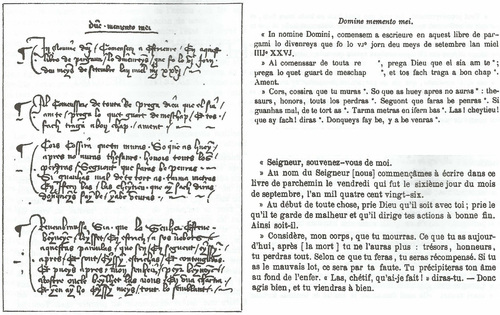

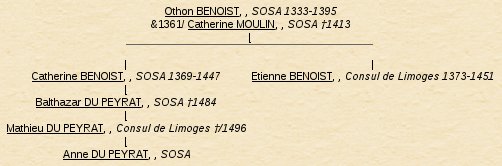

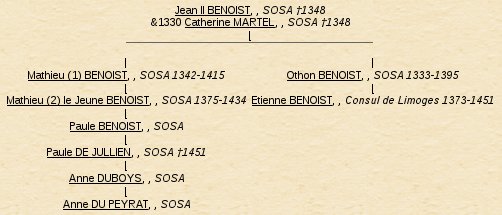

N'y-a-t-il pas plus chanceux pour un généalogiste que d'avoir pour lointain ancêtre un généalogiste ? Tel est le cas de tous les descendants du couple Aimery de Loménie (dit Maingoux) - Anne du Peyrat (ou Dupeyrat), oui ce couple mi-noble, mi-roturier à l'origine de la fausse généalogie de 1619. Anne avait, pour sa belle-famille, le malheur d'être fille d'un roturier, pourtant puissant marchand drapier de Limoges. Il fut un consul de cette ville en l'an 1500 et surtout il descendait des Benoist, son grand-oncle, aussi consul de Limoges en 1427, étant Etienne Benoist, le généalogiste qui a écrit l'histoire de sa famille en 1426, durant 25 ans (avec son fils sur la fin) en ce qu'on appelait alors un livre de raison. Et, coup de chance supplémentaire, ce livre d'une lecture difficile car écrit en langue limousine (variante de la langue d'Oc, Benoist se disant Beynec), a été traduit par un érudit limousin, Louis Guibert en 1882 (couverture ci-dessous à droite avec sa réédition incomplète de 2012, en 98 pages) (on peut aussi consulter ce compte-rendu).

Le magazine "L'histoire" a consacré un article à ce livre en son n°99 d'avril 1987. En voici des extraits :

|

|

L'auteur du "livre de raison", Etienne Benoist, est à la fois un grand oncle du père d'Anne du Peyrat, épouse d'Aimery de Loménie, (ci-dessus) et un cousin germain d'un arrière grand-père de la mère d'Anne (ci-contre). |

|

Les branches de Faye, de Ravannes, de Brienne, de Roby, d'Aubagne de la famille de Loménie et la branche de Faye de la famille de Villoutreys descendent d'Anne du Peyrat et donc des Benoist, sachant que bien d'autres familles en descendent. Les plus lointains des Benoist du livre de raison vivaient vers 1250.

Dans l'ascendance d'Anne du Peyrat, signalons aussi que le père de sa grand-mère maternelle, Guillaume de Jullien, époux de Paule Benoist, consul de Limoges en 1427, appartenait à une famille de bourgeois qui, à cette époque et jusqu'au XVI° siècle, étaient les plus riches de Limoges. Le roi Charles VII logea en 1438 "dans la maison de Guillaume de Julien appelée communément la Bayarderie ou le Bâtiment", tandis que le duc de Bourbon logeait chez sa fille Paule (née Benoist) [Le Livre de Raison d'Etienne Benoist]. Les Jullien furent les premiers receveurs de la généralité en 1558 ; Jean de Julien fut envoyé par la Commune à la Cour en 1569 "pour y estre assiduellement" afin de veiller aux intérêts de la ville. Ces Jullien pourraient provenir d'une famille plus vaste géographiquement, peut-être originaire de Bourgogne (cf. cette étude généalogique).

Ainsi, pour le couple De Lemonie noble - Du Peyrat roturière, en ce qui nous en est parvenu, l'histoire familiale ascendante de la fille de marchand se révèle bien plus riche, dans tous les sens du terme, que celle du fils de seigneur.

En conclusion de la présente étude, Gaultier de Loménie, né vers 1360, grand père de Jean Ier de Loménie, est le plus ancien De Loménie auquel on puisse se rattacher, en connaissance de toutes les générations intermédiaires. En se rapprochant de cet ancêtre, en prenant une branche maternelle, peut-on trouver une autre ascendance ?

Jean Ier de Loménie est mariée à Marie de la Bastide, fille du notaire Guyot de la Bastide. Elle pourrait avoir un neveu Jean, aussi notaire en 1520 : "Gérald de Loménie, mourut à Lembodie, où il demeurait, paroisse de Flavignac, diocèse de Limoges, le 13 avril 1535, et fut enterré dans la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié, à Flavignac. Son testamment est « du 11 juillet 1520, signé Jean Guyot de La Bastide, notaire royal à Limoges" (source). Elle pourrait être fille d'Audouin Guyot d'Asnières, comme indiqué avec un "peut-être" sur le site "Guiot, alias Guyot", qui s'appuie sur une généalogie de Pierre Chaumanet. Cet Audouin, que l'on sait père d'un Jacques et d'un François, est le créateur de la branche des Guyot de la Tour de Champagnac (Champagnac la Rivière à 14 km de Flavignac). Si son père est bien cet Audouin, voire un frère de celui-ci, on remonte ensuite 6 générations de Guyot, jusqu'à Huon Guyot né vers 1200. Une autre remontée par les Delalande permet d'atteindre Josselin de Monteil, aussi né vers 1200. Mais il est aussi possible et probable que le père de Marie ait été un Guy (diminutif Guyot), notaire, qui possédait une maison en pierres dite bastide, sans aucun rapport avec cette branche et son blason... Dans le sens de l'autre hypothèse, il apparaît que le chanoine Guillaume de Loménie a bien écrit "Marie Guyot de la Bastide", suggérant le patronyme "Guyot de la Bastide". Signalons aussi qu'un peu plus tard à Limoges, une famille Martin était devenue Martin de la Bastide et un notaire nommé "Jean Guyot de la Bastide" y habite en 1525.

Ci-contre le blason peu ordinaire des Guiot / Guyot, "D'or à trois perroquets de sinople, becqués, membrés et colletés de gueules".